- Accueil

- > Les publications

- > Collection La Licorne

- > 1988

- > Le travail du biographique

- > Auteur hors texte, auteur dans le texte

Vigny et l'écriture d’Eloa

Auteur hors texte, auteur dans le texte

Vigny et l'écriture d’Eloa

Par André JARRY

Publication en ligne le 09 mars 2011

Texte intégral

1« L’auteur est mort ! Vive l’auteur ! ». Ce double cri résume la fièvre de croissance qu’a connue, depuis deux décennies, la critique littéraire, en France. – Encore faut-il tenter de tirer les leçons de l’épisode.

2« Biographie » ? « Psychobiographie » ? De ces deux types d’approche, le second atténue-t-il les défauts du premier ? les aggrave-t-il ? La mode, hier, était à toutes les formes de « psy » ; aujourd’hui, elle l’est moins ; elle le sera peut-être, de nouveau, demain. – Ici encore, il serait opportun de mettre au clair ce que parler veut dire.

3« Psychobiographie » – comme « psychocritique » – est un mot mal choisi, ne faisant pas apparaître que ce qui est en cause n’est pas une forme quelconque de psycho-logie, et qu’il s’agit de faire sa place à la psycha-nalyse (même si ce mot est, à son tour, une contraction de « psycho-analyse »).

4Au-delà des mots, qu’en est-il de la chose ? Faut-il, après Starobinski ou Dominique Fernandez, répéter qu’il est hors de question d’affubler l’anecdote d’une signification qu’elle n’est pas en mesure de revêtir1 ? Il est sûr qu’une étude biographique (psycho-/psycha-biographique) ne se justifie qu’à être pour reprendre une formule de Starobinski2 – « une rencontre du sens vivant ». Mais c’est ici que commence l’ambiguïté : où passe la frontière entre l’auteur hors texte et l’auteur dans le texte3 ?

5J’essaierai de répondre à cette question en m’appuyant sur l’œuvre de Vigny ; plus particulièrement, sur Eloa, et sur les circonstances qui ont marqué l’écriture du poème.

6Revenant d’un concert où il lui avait été donné d’entendre de la musique du XVIe siècle, interprétée sur instruments d’époque, Vigny, en 1833, note, dans son journal4 : « Jamais l’art ne m’a enlevé dans une plus pure extase, si ce n’est lorsque, étant malade, à Bordeaux, j’écrivais Eloa ».

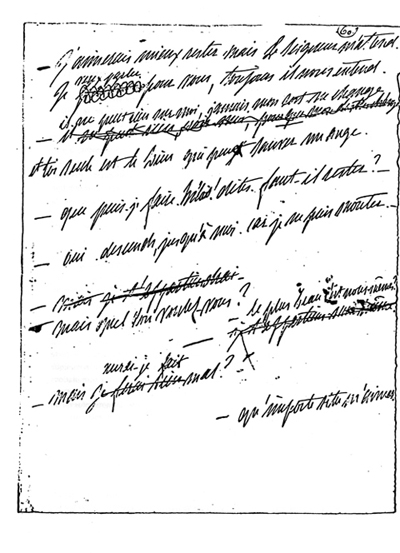

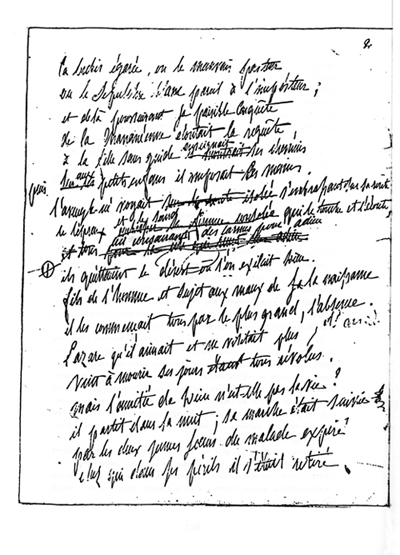

7La maladie, dix ans plus tôt, de l’officier, en garnison à Bordeaux, était-elle « diplomatique » ? L’état d’exaltation dans lequel fut écrit le poème est, en tout cas, attesté par le tracé du manuscrit, dont les lignes, de page en page, montent, de plus en plus5. Et il n’est pas sans intérêt que cette page du journal compare l’« extase » du mélomane à celle de l’écrivain : la position du « récepteur » et celle d’« émetteur » se rejoignent sur le terrain du ressenti, dans une similitude de réactions affectives.

8L’examen du graphisme permet d’aller plus loin. Une étude effectuée par le laboratoire P.-M. Duffieux (Université de Franche-Comté, Faculté des Sciences et Techniques) a permis, par le biais de techniques élaborées (laser, caméra numérique, traitement par ordinateur…), de définir, sous une forme quantifiée, une autre modification survenue, à l’époque, dans le tracé graphique de Vigny : la variation de l’inclinaison des lettres sur la ligne d’écriture6.

9La ligne, chez Vigny, a toujours tendance à monter ; les pages les plus récentes d’Eloa ne font qu’accentuer le processus, qui, par la suite, se stabilisera. En revanche, l’inclinaison des lettres, par rapport à la direction de la ligne, persistera jusqu’à la fin de la vie.

10D’autres modifications, les unes transitoires, les autres définitives, surviennent parallèlement ; je ne peux m’y arrêter dans le cadre de cet article. Qu’il me suffise de mentionner la « mise en page » : les marges latérales se sont considérablement réduites. Tout cet ensemble fait qu’à l’œil nu, on distingue aisément une page de Vigny antérieure à 1823, et une page de date ultérieure. Quelque chose s’est passé, qui est de l’ordre d’un irréversible. Des signes avant-coureurs se laissent déceler antérieurement ; pour l’essentiel, la frontière passe à l’intérieur du manuscrit d’Eloa.

11Que cette mutation, sur le plan du geste le plus concret – le plus « extérieur » –, soit le signe d’un changement « intérieur », on ne saurait le mettre en doute. Il n’est nullement question de porter, sur la crise, un « diagnostic », en termes nosographiques. Du moins, peut-on essayer de situer les circonstances dans lesquelles s’est produit ce virage.

12En avril 1823, la France, on s’en souvient, intervient en Espagne pour rétablir Ferdinand VII, en conflit avec l’assemblée des Cortès, dans une position de monarque absolu. L’intervention fait suite à une note comminatoire remise à l’Espagne au mois de janvier. La campagne durera jusqu’en octobre.

13Depuis mars 1816, Vigny est au 5e régiment d’infanterie de la Garde Royale (d’abord, comme sous-lieutenant, équivalent de lieutenant dans la ligne ; puis, à partir de juillet 1822, comme lieutenant, équivalent de capitaine dans la ligne). Le 20 février 1823, le 3e bataillon, désigné pour rejoindre le « Corps de réserve de l’armée des Pyrénées », se met en marche. Vigny appartenait à un autre bataillon. Dans sa correspondance, il ne cache pas sa déception7. Pour réparer cette déconvenue, il décide de changer de corps. Son choix se fixe sur le 55e de ligne, que commande le comte de Montlivault, apparenté à sa famille : tenu au courant, par cette filière, des décisions du haut commandement, il sait que le régiment, stationné à Strasbourg, est destiné à faire partie du corps expéditionnaire. Pour arriver à ses fins, il fait agir, à deux reprises, un autre de ses parents, le comte de Clérembault, dont le beau-frère, le comte de Coëtlosquet, est Directeur Général du personnel, au ministère de la Guerre. Il est nommé, le 19 mars (comme capitaine ; c’est le rang auquel il a droit), au 55e ; quitte la Garde Royale le 31 ; rejoint Strasbourg dans le courant d’avril. Avec son régiment, il fait mouvement, au mois de juin, jusqu’à Bordeaux se croit déjà au pied des Pyrénées ; mais ne laisse pas de manifester son impatience d’aller plus loin8 : « Pour moi, presque sur la frontière d’Espagne, je suis parvenu à oublier quelquefois l’envie qui me tenait de la sauter ».

14C’est dans ce contexte que s’élabore le canevas d’Eloa (qui, à cette date, s’appelle encore « Satan »).

15En fait, le scénario du mois de février va se renouveler. Début septembre, un bataillon qui, une fois de plus, n’est pas le sien est désigné pour descendre sur Bayonne. Il espère, quelque temps, que ce n’est que partie remise ; il n’en sera rien. – Au reste, le bataillon rival n’entrera pas non plus sur le territoire espagnol, et se repliera sur Bordeaux dans la seconde quinzaine d’octobre. À cette date, la guerre sera finie. – La déception est radicale. Vigny, à l’avenir, multipliera les demandes de congé, jusqu’à son admission au traitement de réforme.

16Sur le moment, sous le coup de cette injustice du sort qui, de façon réitérée, envoie les autres à la gloire – ou fait semblant ; mais comment, à l’avance, s’en douter ? –, Vigny tombe malade. La maladie est bien réelle : elle est dictée par l’événement. Mais, si Vigny s’enferme dans sa chambre, c’est aussi, par manière de compensation, pour écrire son poème. La gloire des Lettres remplacera-t-elle la gloire des armes ? L’« extase » de l’écriture se substitue à la défaite des espérances guerrières. Le geste qui commande l’œuvre poétique est au-delà de la désillusion apportée par le métier militaire.

17Tellement « au-delà » que le Journal – qui commence à s’écrire à cette époque ; on admettra que ce n’est pas un hasard – présente, dès ses débuts, des formules de ce genre (accompagnant des projets de poèmes ou de romans)9 : « Tel peut être le sujet d’un poème immense qui achèverait l’œuvre du Dante et de Milton, continuée par Chateaubriand [...] ». « Il y a là une belle place vacante pour asseoir un grand poète » ; « suffirait pour l’immortalité d’un nom » ; « Qui osera la faire ? Moi peut-être […]. Immense entreprise » ; « Ce roman peut égaler les plus grandes œuvres de l’humanité ».

18L’excès de telles formules peut apparaître comme une défense contre l’amertume venue des aléas de la vie militaire ; mais une défense, à son tour, dangereuse pour l’équilibre de la personnalité. On fera l’hypothèse que le « passage à l’œuvre »10 a réussi à contenir le trop d’exaltation, aussi bien que les tendances dépressives.

19Je n’ai pas la prétention d’avoir rien expliqué, ni d’avoir sondé l’arbre « jusqu’aux racines ». Rien, ici, de l’enfance – ce serait une tout autre interrogation. J’ai seulement mis en place des événements, contemporains de l’écriture, ou la précédant de très peu (d’autres exemples pourraient faire intervenir des écarts temporels plus importants).

20Le Journal ou la Correspondance reflètent au plus près ce qu’il est convenu d’appeler « la vie ». Mais l’écriture littéraire fait, elle aussi, partie de « la vie », même si elle tranche sur celle-ci ; elle est, avec le quotidien, dans un rapport, tout à la fois, de « continuité » et de « rupture »11.

21Que, dans la carrière de Vigny, l’événement que représente l’écriture d’Eloa soit un tournant, inséparable des autres événements de cette période ; que le poème, dans son contenu, soit tributaire de ces autres événements, et, en même temps, soit une réponse à ces autres événements, – je ne puis ici en faire la démonstration ; je suis forcé de demander qu’on me fasse crédit sur ce terrain, qui relève de l’« auteur dans le texte ». Mais la question sur laquelle je voudrais m’avancer est celle du statut de l’écriture, en tant que tracé graphique, puisque la mutation qui s’est produite là est le signe concret de ce bouleversement dont a été saisie toute l’économie de l’œuvre.

22Le geste d’écriture, dans le moment où il se vit, est à deux faces : « geste » au sens propre, celui de la main ; « geste » en un sens métaphorique, celui qui préside, pêle-mêle, à l’élaboration des thèmes, ou des situations dramatiques, au travail sur le style, ou sur le vers. Le fonctionnement des neurones cérébraux est tout aussi concret quand il commande l’activité idéelle que quand il commande l’activité manuelle. La différence, c’est que, du côté de l’« expression », il est visible, et qu’il reste invisible, du côté du « contenu »12. – Du moins, pour l’œil profane ; car les moyens modernes d’investigation du fonctionnement cérébral donnent, de l’activité mentale, une représentation graphique, lisible au spécialiste.

23Après coup – en dehors de ce champ d’investigation, entièrement extérieur au « texte » –, ne restent, comme traces visibles de ce fonctionnement, que celles que la main, se conformant à tel ou tel modèle alphabétique (ou idéographique), a laissées derrière elle. Traces transposables, sans changer de « schéma », mais par changement de « norme », en caractères d’imprimerie – où ne se reconnaît plus la « main » de celui qui écrit « à la main ».

24Qu’on soit en face d’un manuscrit ou d’un document imprimé, c’est entre ces effets, de l’ordre de l’« expression » – effets de l’activité manuelle, du scripteur ou du prote – et les effets de « contenu » – grammaticaux ou sémantiques – que passe la « signification »13. Par elles-mêmes, ces traces, en forme de lettres, sont incapables de faire sens. À moins de s’intégrer – par le moyen d’une assonance entre les phonèmes dont elles sont un équivalent souvent rusé, ou par l’intervention d’un rythme prosodique ; par l’entremise d’une majuscule textuelle, parfois d’une ponctuation textuelle, ou par le biais d’une mise en page – à la structure d’un « texte ».

25Il reste que ces traces, considérées isolément (c’est-à-dire indépendamment de leur intégration au sens), peuvent, dans le cas d’un « autographe », faire l’objet d’une science annexe : la « graphologie ». Envisagées de ce point de vue – non-linguistique, et non-textuel –, elles ne peuvent relever que de l’« auteur hors texte ».

26C’est le moment de préciser que la graphologie s’intéresse tantôt à l’« usage » (individuel), tantôt à l’« acte »14. Autrement dit : soit aux constantes d’une personnalité ; soit, au contraire, aux variations de cette personnalité au fil du temps15. Ce que j’ai esquissé ici concerne seulement cette seconde dimension d’un type d’approche dont la critique littéraire a l’habitude de se méfier.

27Tant que l’étude graphologique limite son attention – c’est le cas le plus fréquent – aux invariants, elle pourra rendre l’écrivain plus proche ; accroître la sympathie (ou bien l’antipathie) qu’on éprouvait, intuitivement, à son endroit. Je ne pense pas qu’elle enrichisse, de façon appréciable, l’intelligence de l’œuvre, dans son ensemble ; encore moins, d’un texte singulier. – Pas plus, du reste, qu’une analyse de contenu n’est en droit de prétendre à éclairer une œuvre si (à l’exemple du Dr Laforgue, dans L’Échec de Baudelaire) elle la réduit à l’état de document clinique, simple prétexte à « diagnostic ».

28En revanche, dès qu’il s’agit d’examiner des variations (qu’elles se présentent sous la forme d’une courbe régulière, ou d’une ligne en dents de scie), la prise en considération, par la graphologie, d’une série de manuscrits autographes, dans une optique comparative, est à même d’aider, sinon à l’interprétation de tel texte de cette série, du moins à la saisie de ce qui fut l’enjeu de l’écriture de ce texte. – À condition que soit mis en relief, non seulement la « continuité » entre « l’auteur hors texte » et l’« auteur dans le texte », mais en même temps, les éléments de « rupture » entre les deux registres.

29Si j’ai cru nécessaire d’avancer la notion d’« auteur dans le texte », c’est pour marquer la place de la dynamique qui a organisé, de l’intérieur, le texte en train de s’écrire, et qui a laissé sa trace dans le texte écrit. Cette dynamique se rattache à quelqu’un. C’est pourquoi je ne peux me rallier aux formulations de jean Bellemin-Noël, quand il parle d’« inconscient du texte », ou d’« inconscient dans le texte ». – Peut-être est-ce une querelle de mots, plus qu’un désaccord sur le fond ?

30Si je soutiens – cela peut paraître une évidence, mais c’est une évidence oubliée, non seulement de la linguistique, pour autant qu’elle privilégie la langue au détriment de la parole, mais de certains théoriciens de la psychanalyse – qu’il n’y a pas d’énonciation sans énonciateur16, cela n’implique pas que l’énonciateur doive nécessairement être connu, lors de son énonciation. Anonyme, ou signé d’un pseudonyme, un texte n’en fut pas moins, dans le temps de son écriture, convocation de fantasme, et traitement de fantasme : d’un homme ; d’une femme.

31Qu’à l’heure de la lecture, il y ait, symétriquement, chez l’homme ou chez la femme en train de lire, convocation de fantasmes – éventuellement, traitement de ces fantasmes –, c’est, à nouveau, une évidence. Entraîne-t-elle, comme le suggère J. Bellemin-Noël, que l’auteur, par la force des choses, « s’efface » au profit du lecteur17 ? – Si « s’effacer » veut dire : laisser la voie « ouverte » à de multiples « lectures », l’assertion, sur le plan théorique, est, sans nul doute, irréfutable ; et, sur le plan pratique, l’attitude de l’auteur qui se refuse à imposer, sur un mode terroriste, une « façon de lire », est pleinement justifiée. Mais si, par « effacement », on doit entendre un « gommage » pur et simple, l’affirmation revient à éliminer toute possibilité de rencontre entre l’« auteur dans le texte » et le « lecteur dans le texte ». Est-ce admissible ?

32Que le texte écrit et le texte lu, que les fantasmes du scripteur et les fantasmes du lecteur, ne coïncident jamais exactement, c’est, pour la troisième fois, une évidence. Cela signifie-t-il que tout ait disparu, de ce que l’écrivain, par son geste d’écriture, a mis dans son écrit ?

33Récuser l’existence de « l’auteur dans le texte », au nom du « narrateur »18, ne fait qu’accroître la confusion. Qu’il soit sur scène, ou bien hors scène, le narrateur appartient à la fiction. Lorsque Meursault (« sur scène ») parle en « première personne », nul ne songerait à le confondre avec Camus ; ce n’est pas Meursault qui organise le roman : il est seulement un personnage qui dit « je ». Lorsque Flaubert raconte l’histoire d’Hérodias, le récit est mené à la « troisième personne » ; le narrateur (« hors scène »), s’abstenant de dire « je », se tient dans les coulisses : il est là comme témoin, non plus comme personnage. Mais, pas plus que dans le cas précédent, il n’organise le récit : ce rôle est réservé, non à l’« auteur hors texte » – j’en suis d’accord –, mais à l’« auteur dans le texte »19.

34Dernière remarque : distinguer, comme je le fais, « auteur hors texte » et « auteur dans le texte », ce n’est pas retomber dans la distinction, chère à Mauron, entre « moi social » et « moi orphique »20. Cette instance mystérieuse, que Mauron (dans une perspective plus jungienne que freudienne) charge de faire l’unité, à la faveur de l’écriture poétique, entre « conscient » et « inconscient », exclut toute dialectique entre la « continuité » et la « rupture ». Tout le malentendu vient de ce que, pour Mauron (comme pour bon nombre d’autres…), l’inconscient est un « en dessous » de la conscience ; non un « autrement dit », coextensif au « dit ». Cette coïncidence des deux registres en un même lieu, porteur de deux structures rivales, se rencontre, aussi bien, dans la « vie » que dans le « texte », même si les deux sont orientées différemment.

35D’où l’intérêt de saisir – comme dans le cas d’Eloa – une mutation qui, se jouant, simultanément, dans la vie et dans l’œuvre, transparaît, de surcroît, dans l’écriture (graphique). Zone frontière qui, partie intégrante du texte, en est l’épiphanie – l’une des épiphanies, devançant l’imprimé –, mais qui, dans le même temps, entièrement étrangère au texte, n’en fonctionne pas moins – à titre irremplaçable – comme un révélateur.

Pour citer ce document

Vigny et l'écriture d’Eloa», La Licorne [En ligne], Les publications, Collection La Licorne, 1988, Le travail du biographique, mis à jour le : 28/01/2014, URL : https://licorne.edel.univ-poitiers.fr:443/licorne/index.php?id=5135.