- Accueil

- > Les publications

- > Collection La Licorne

- > 1999

- > Racine poète

- > Vers et déclamation

- > Le vers de Racine

Le vers de Racine

Par Jean-Michel GOUVARD

Publication en ligne le 18 mai 2009

Texte intégral

1Les métriciens contemporains ont aujourd’hui abandonné l’idée qu’une analyse métrique consistait à attribuer à chaque vers d’un corpus une scansion à peu près concordante avec le rythme de ce vers. Cette assertion, avancée sans précaution au début d’un exposé sur le sujet, pourrait apparaître comme un postulat. Les paragraphes qui suivent chercheront au contraire à expliciter pour quelles raisons le mètre n’est plus associé systématiquement à la prosodie de la phrase, et les conséquences qui en découlent sur le plan strictement métrique, aussi bien pour l’alexandrin que pour les autres vers. Dans un premier temps, nous montrerons qu’un certain nombre de configurations linguistiques peu susceptibles de recevoir une accentuation n’apparaissent jamais en fin d’hémistiche dans l’alexandrin racinien (§ 1). Ensuite, nous exploiterons ces observations afin de dégager la structure métrique du l2-syllabe des textes en vers de Racine et, ce faisant, d’étayer le fondement même de notre approche (§ 2 et 3). Enfin, nous étendrons la méthode suivie aux autres vers césurés des poésies, ainsi qu’à l’octosyllabe (§ 4)1.

21. Quelle que soit la définition qu’on en donne, chacun s’accorde à reconnaître que le mètre, à la période classique, est une structure spécifique aux textes versifiés. Par conséquent, sans formuler a priori aucune théorie, nous pouvons nous demander si un corpus quelconque de textes versifiés présente ou non une particularité formelle qui nous permettrait d’approcher le mètre propre à ce corpus. Pour ce faire, nous nous attacherons aux alexandrins composés par Racine, en y incluant pour ce premier temps de l’exposé les tragédies, car le seul corpus des poésies ne permettait pas de réunir suffisamment d’exemples pour illustrer les phénomènes abordés dans les lignes qui suivent.

3Voici déjà vingt ans que Cornulier (1979 et 1982), en travaillant sur un corpus plus récent, avait observé que certaines configurations linguistiques n’apparaissaient jamais sur deux des douze voyelles numéraires de l’alexandrin classique. Notre corpus ne fait pas exception à la règle. Par exemple, on notera que les déterminants du nom apparaissent sur toutes les positions métriques de l’alexandrin, à l’exception de la sixième et de la douzième. En guise d’illustration, intéressons-nous à la distribution de l’article défini « la ». Celui-ci n’est placé que sur les cinq premières voyelles numéraires de chaque hémistiche (les citations sont extraites de La Thébaide, sauf pour le vers 9, extrait d’Alexandre le Grand) :

Position 1 La guerre, les combats, tant de sang répandu,

Position 2 Si la vertu se perd quand on gagne l’empire,

Position 3 Non, non, la différence est trop grande pour moi ;

Position 4 Ce que veut la raison, l’amour me le défend

Position 5 Prêt à rendre la vie, il en cache le reste,

Position 7 Partager avec toi la lumière des cieux.

Position 8 La gloire des héros à la pourpre des rois.

Position 9 C’est un torrent qui passe, et dont la violence

Position 10 Si je puis avec lui partager la couronne.

Position 11 Et d’un prince étranger que je brigue la place ?

4Sous la plume de Racine et de ses contemporains, il n’existe aucun alexandrin avec l’article défini « la » sur la sixième position, comme ce serait le cas dans :

*Et prêt à rendre la vie, il cache le reste

5ni sur la douzième position, c’est-à-dire en finale de vers, comme ce serait le cas dans

*Et d'un prince étranger que, moi, je brigue la

Place…

6Il en va de même pour les autres articles définis (le, les, du, des), les articles indéfinis (un, une, des), les déterminants démonstratifs (ce, cet, cette, ces), les déterminants possessifs (mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses, notre, nos, votre, vos, leur, leurs). D’un point de vue syntaxique, ces termes fonctionnent comme des proclitiques. Ils présentent un étroit rapport syntaxique avec la base nominale qu’ils déterminent, et cette dépendance syntaxique s’accompagne d’une caractéristique prosodique puisque les déterminants du nom, en français, ne sont pas accentués.

7Un phénomène identique s’observe pour les pronoms personnels. Dans un syntagme tel que « je le lui dis », l’accent porte sur le [i] de « dis », et les trois pronoms antéposés sont à la fois étroitement liés à cette base verbale2 et non accentués. Ainsi, les pronoms je, me, tu, te, il, elle, lui, se, nous, vous, ils, elles, leur, fonctionnent-ils tout comme les déterminants, à condition qu’ils soient antéposés à leur base : ils sont eux aussi proclitiques, combinant une position syntaxique particulière avec une absence d’accentuation. De manière significative, on observe pour cette catégorie une distribution sur les douze positions de l’alexandrin en tout point comparable avec celle observée pour les déterminants du nom. Le pronom sujet « je » se rencontre par exemple sur les cinq premières voyelles numéraires de chaque hémistiche, mais jamais sur la dernière. On trouve ainsi (les citations sont toutes extraites de La Thébaide) :

Position 1 Je les ai vus déjà tous rangés en bataille;

Position 2 Et je perdais ma gloire à demeurer ici.

Position 3 Et que je ne suis pas un tyran odieux,

Position 4 Madame, je m’en vais retrouver mon armée ;

Position 5 C'est pour vous que je crains; oui, cher Hémon, pour vous.

Position 5 Si le peuple y consent, je lui cède ma place ;

Position 8 il faut à sa fureur que je me livre en proie ;

Position 9 Je veux devoir le sceptre à qui je dois le jour.

Position 10 Est-ce m’aimer, cruel, autant que je vous aime,

Position 11 Va je veux être seule en l’état où je suis,

8mais jamais :

Position 6 *Mais c'est pour vous que je crains; cher Hémon, pour vous.

Position 12 *Est-ce m'aimer, cruel, perfide, autant que je

Vous aime…

9Aux déterminants susmentionnés et aux pronoms personnels, on pourrait ajouter les pronoms on, ce et ça, les préverbaux en, y et ne, le quantificateur quelque(s) et le distributif chaque. Tous ces termes sont atones lorsqu’ils sont employés dans les conditions susmentionnées, et ils n’apparaissent jamais sur les sixième et douzième syllabes des alexandrins de Racine.

10Une autre catégorie de termes est systématiquement évincée de la fin de l’hémistiche, bien qu’elle soit assez différente d’un point de vue syntaxique. Il s’agit des prépositions monosyllabiques. Ainsi, la préposition la plus fréquemment utilisée en français, « de », n’est jamais distribuée sur les voyelles six et douze, puisque nous ne rencontrons jamais de vers tels que :

Position 6 *Porus n’avait point de part dans cet entretien

Position 12 *Compterai-je pour rien, seigneur, la perte de

Ma gloire…

11alors qu’elle est placée indifféremment sur toutes les autres positions, tout comme les configurations examinées ci-dessus pour l’article « la » (citations extraites d’Alexandre le Grand) :

Position 1 De son passage ici ne laissât point de trace ?

Position 2 Et de sa liberté perdant le souvenir,

Position 3 Combien de rois, brisés à ce funeste écueil,

Position 4 Il fait bien de cacher sa honte à votre vue ;

Position 5 Porus n’a point de part dans tout cet entretien ;

Position 7 Qui, grossi du débris de cent peuples divers,

Position 8 Ah ! n’espérez de moi que de sincères vœux,

Position 9 Mais croyez-vous qu’un prince enflé de tant

d’audace

Position 10 Compterai-je pour rien la perte de ma gloire ?

Position 11 Mais, sans perdre l’espoir de le suivre de près,

12Il en va de même pour à, chez, dans, de, dès, en, hors, par, pour, près, sans, sous, sur, vers, auquel on adjoindra entre et contre si elles sont employées sous une forme monosyllabique, c’est-à-dire avec élision du « e » final. Là encore, d’un point de vue prosodique, le morphème écarté des positions six et douze est atone.

13Une autre observation va exactement dans le même sens bien que, curieusement, peu d’auteurs ait jugé bon d’exploiter le phénomène, peut-être parce qu’il semblait trop banal pour retenir l’attention : l’alexandrin classique en général, et celui de Racine en particulier, ne présente pas sur ses sixième et douzième syllabes de voyelle prétonique interne. Ou, pour le dire autrement, aucune voyelle d’un polysyllabe n’est placée sur la sixième ou la douzième position métrique d'un alexandrin si elle est antécédente à l’accent primaire de ce polysyllabe. Ainsi, nous ne trouvons aucun alexandrin du type :

*Et je me sentis esclave, et me crus heureux.

14ni du type :

*Sa perte n’eut pour moi rien de rude ni d’af-

Freux...

15En revanche, toutes les autres voyelles numéraires peuvent coïncider avec une prétonique interne (les citations sont extraites des Stances à Parthénice) :

Position 1 Souffrez que jusqu’ici son beau nom retentisse,

Position 2 Ton empire est égal à l’empire des dieux ;

Position 3 Je découvris en toi de plus rares trésors ;

Position 4 Et je ne vivrais plus, s’il n’était plus en moi.

Position 5 Je me sentis esclave, et je me crus heureux.

Position 7 Ainsi je fis d’aimer l’heureux apprentissage ;

Position 8 Je vis sans déplaisir ma franchise asservie;

Position 9 Je ne m’arrêtai pas à ces beautés sensibles

Position 10 Je vis et j’admirai les beautés invisibles

Position 11 Sa perte n’eut pour moi rien de rude et d’affreux ;

16Le phénomène est bien connu mais, rapproché des régularités précédentes, il acquiert une certaine pertinence, puisqu’il devient l’une des configurations linguistiques qui reflètent la structure métrique sous-jacente du vers.

17Encore un exemple avant de synthétiser nos observations. Au sein d’un polysyllabe, les voyelles numéraires ne sont pas seulement prétoniques ou toniques. Dans le cadre des conventions régissant la versification classique, une position métrique peut aussi correspondre à un « e » dit « posttonique », si elle suit l’accent primaire du polysyllabe considéré. Or, là encore, nous remarquons une distribution sélective : le « e » posttonique ne se rencontre ni en début, ni en fin d’hémistiche, mais seulement sur les positions 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 et il (citations extraites de La Nymphe de la Seine) :

Position 2 L'âge d'or serait pris pour un siècle de fer.

Position 3 Des rives du couchant elle prendra son cours

Position 4 Par de moindres exploits ont mérité les cieux.

Position 5 Sont de ses jeunes ans les délices suprêmes.

Position 8 Et, faisant son destin, faites celui du monde,

Position 9 Celui que l'Orient voit naître tous les jours

Position 10 ils sont des plus grands rois l’agréable séjour;

Position 11 Elle est digne de lui comme il est digne d'elle.

18Le fait que les positions 1 et 7 soient évitées s’expliquent par l’impossibilité de composer des vers présentant un enjambement d’hémistiche à hémistiche, que cela soit à l’intérieur de la ligne-vers, comme ce serait le cas dans :

* Elles sont de ces jeunes ans le grand régal

19ou de vers à vers, comme dans :

* Elle est digne de lui tout comme lui est di-

Gne d’elle…

20L’absence de « e » posttonique sur les voyelles six et douze, quant à elle, est à corréler avec les carences distributionnelles susmentionnées, puisqu’il s’agit encore d’une stratégie qui vise à éviter de placer en fin d’hémistiche, et seulement en fin d’hémistiche, une configuration linguistique peu susceptible de recevoir un accent. Une occurrence telle que :

* Étaient de ses jeunes ans les plus grands plaisirs

21ne se rencontrait plus en poésie littéraire écrite depuis le début du XVIe siècle, et un « alexandrin » tel que :

* Elle est digne de lui tout comme il est digne

22ne pouvait être analysé comme tel puisque, en appliquant les règles de comptage en vigueur à l’époque, le placement de « e » en finale interdisait non seulement qu'un accent final apparût sur la douzième syllabe, mais, surtout, que l'on considérât comme numéraire cette position, Si bien que cette séquence eût été nécessairement assimilée à un hendécasyllabe.

232. Les observations présentées au § 1 permettent d’élaborer une description métrique des œuvres poétiques qui s’appuie sur des données linguistiques fiables. En effet, ce ne peut être un hasard si toutes les configurations linguistiques repérées ci-dessus ont en commun de ne jamais apparaître en fin d’hémistiche. Elles sont trop différentes les unes des autres d’un point de vue syntaxique et/ou prosodique pour que leur absence sur les voyelles six et douze de l’alexandrin soit fortuite, d’autant plus que ces régularités distributionnelles ne s’observent pas seulement chez Racine, mais pour toute la période dite « classique », au sens large du terme, c’est-à-dire de la seconde moitié du XVIe siècle aux années 1860-1870 (voir les synthèses de B. Cornulier 1982 et J. -M. Gouvard, 2000). Nous pouvons donc considérer que les phénomènes observés sont le reflet d'une structure sous-jacente, le mètre du vers, tel qu'il transparaît à travers le matériau linguistique de la phrase. Pour formaliser ce « reflet », il est possible de réduire les configurations qui nous intéressent à quatre grands types :

24 (i) les déterminants, pronoms et préverbaux en emploi proclitique seront dits de type « C », soit l'initiale de « Clitique » ;

25 (ii) les prépositions monosyllabiques à la tête d’un syntagme prépositionnel seront dites de type « P », soit l’initiale de « Préposition » ;

26 (iii) les voyelles prétoniques internes de polysyllabe – c’est-à-dire toute voyelle précédent l’accent primaire d’un mot graphique d’au moins deux syllabes – seront dites de type « M », soit l’initiale de « Mot » ;

27 (iv) les « e » posttoniques numéraires seront dits de type « F », initiale de « Féminin », le « e » posttonique étant parfois qualifié de « e féminin » (voir M. Dominicy 1984 et J.-M. Gouvard 1994).

28Le raisonnement est le suivant : si une position métrique est associée à une configuration qui correspond à l’un des quatre grands types susmentionnés, soit « C », « P », « M » ou « F », cette position est peu susceptible de recevoir un accent métrique et, par voie de conséquence, une coupe métrique subséquente. Inversement, si une position métrique n’est pas associée à une telle configuration, c’est-à-dire si elle n’est ni « C », ni « P », ni « M », ni « F », on considérera non pas qu’elle est effectivement suivie d’une coupe métrique subséquente, mais qu’elle offre, pour le moins, la potentialité d’une telle coupe. Pour en décider, nous verrons ci-dessous qu’il convient de tenir compte d’un facteur supplémentaire que la seule appartenance ou non aux quatre grands types « C », « P », « M » et « F ».

29Systématisons maintenant notre approche, en prenant pour exemple les Stances de Parthénice. Nous commençons par affecter à toute voyelle numéraire des vers de ce poème un code, « C », « P », « M », « F » ou une absence de marque si la voyelle en question n’est ni « C », ni « P », ni « M », si « F », ce qui se traduit par un , « blanc » dans les tableaux présentés infra. Chaque vers se voit ainsi transformé en une suite de douze symboles . Cette séquence codée constitue ce que nous appelerons dans la suite de cet exposé le « profil distributionnel » du vers. Afin de faciliter l’analyse, nous rassemblerons les occurrences d’un même corpus dans un tableau qui nous renseignera entre autres sur les distribution, dans le cadre du vers et du poème, de toutes les configurations linguistiques qui sont peu susceptibles d’être d’une coupe métrique. Voici le résultat de cette analyse pour les Stances de Parthénice :

30On vérifie d'emblée que les positions six et douze ne sont jamais occupées par un proclitique, une préposition monosyllabique, une voyelle prétonique interne de polysyllabe ou un « e » posttonique. La fin d’hémistiche est donc associée à une distribution spécifique, que l’on peut appeler « vide » ou « carence » distributionnelle, et qui correspond à l’absence systématique, sur la finale en question, de l’un des phénomènes formalisés sous « CPMF ».

31Bien entendu, il existe ailleurs que sur les sixième et douzième positions des voyelles numéraires qui ne reçoivent aucun marquage. Par exemple, c’est le cas, au premier vers, des syllabes 3, 5, 7 et 9, au deuxième vers des syllabes 3, 4 et 9, au troisième vers des syllabes 1, 2, 4 et 9, au quatrième vers des syllabes 1, 2, 4, 7, 8 et 10, etc. Il va de soi que les critères listés sous « CPMF » ne couvrent pas l’ensemble des configurations linguistiques qui peuvent être associées à une voyelle numéraire quelconque, et il est donc tout a fait normal que certaines syllabes qui ne sont pas en fin d’hémistiche soient elles aussi, de temps à autre, « vides » de tout marquage. Nous vérifions ainsi que ce n’est pas l’absence d’un encodage « CPMF » qui manifeste une coupe métrique, et qu’une telle absence est seulement l’indice de la possibilité d’une telle coupe. Par exemple, si nous n’avions pour tout corpus que cet alexandrin des Stances :

32nous ne pourrions que faire l’hypothèse que le 12-syllabe racinien est peut-être scandé 3 / 3 / 3 / 3, puisque nous avons par quatre fois, sur les positions 3, 6, 9 et 12, la possibilité d'une coupe subséquente. On notera toutefois qu’il n’y a rien de remarquable à ce qu’une séquence linguistique de douze syllabes comporte quatre accents prosodiques, puisqu’en français on compte en effet un accent toutes les deux, trois ou quatre syllabes en moyenne (voir A. Di Cristo 1999).

33Nous pouvons donc avancer, en première approximation, que toute position non marquée, qu’elle figure ou non en fin d’hémistiche, coïncide avec un accent prosodique de rang quelconque et que cet accent prosodique peut être, sous certaines conditions qui restent à préciser, un accent métrique. Il convient toutefois de moduler cette affirmation, en faisant remarquer que, pour simplifier notre exposé, nous n’avons pas cherché à formaliser toutes les configurations susceptibles d’interdire une accentuation. Par exemple, dans le premier vers :

34la septième position est vide de tout marquage, mais il est peu probable que nous puissions avoir un accent prosodique sur cette voyelle. Le relatif sujet « qui » précède immédiatement sa base et est donc peu enclin à en être séparé par une pause : * »Parthénice, il n’est rien qui / résiste à tes charmes » . De même, au troisième vers :

35la première position est vide de tout marquage, mais la conjonction « et » n’est suivie d’aucune incise, ce qui rend peu probable un accent prosodique sur cette voyelle initiale : * « Et / qui pourrait te voir sans te rendre les armes ». On voit que les relatifs et les conjonctions pourraient également être intégrés à nos critères de sélection et contribuer, comme « CPMF », à repérer les syllabes peu susceptibles de recevoir un accent. Cependant, leur moindre fréquence et certaines difficultés théoriques quant à leur formalisation nous ont arnené à les écarter de cet exposé. On rectifiera donc notre interprétation initiale en avançant que toute position non marquée, qu’elle figure ou non en fin d’hémistiche, peut coïncider avec un accent prosodique de rang quelconque et que, si tel est le cas, cet accent prosodique peut être un accent métrique. Reste à préciser à quelles conditions.

36Pour qu’un accent prosodique soit aussi un accent métrique, il doit présenter une particularité distributionnelle supplémentaire à celle de « ne pas être CPMF ». En effet, si nous considérons un texte en prose, nous n’obtenons pas un résultat très différent de celui dégagé pour l’instant sur les Stances à Parthénice. Le lecteur trouvera ci-dessous une analyse distributionnelle du début d’une lettre adressée à Boileau par Racine, le 15 juin 1692, analyse construite sur les mêmes principes que ceux exposés plus haut pour la poésie. Afin de faciliter la comparaison, les conventions de la versification classique ont été appliquées (pour la prise en compte ou non des « e » et pour les synérèses / diérèses), et le texte a été découpé systématiquement en lignes de douze voyelles jugées « numéraires » sur la base de ces conventions. Nous nous sommes arrêté arbitrairement après 240 syllabes, soit l’équivalent de vingt alexandrins.

37Si nous considérons chaque ligne pour elle-même, nous obtenons un résultat similaire à celui dégagé sur les Stances. Comme dans le poème, plus de 50 % des syllabes reçoivent un marquage ; chaque voyelle non marquée peut coïncider avec un accent prosodique, et cette potentialité s’observe en moyenne toutes les deux, trois ou quatre syllabes. Il n’existe donc pas de différence entre le vers et la prose, d’un point de vue prosodique. L’accentuation à laquelle nous nous sommes intéressé jusqu’à présent est celle de la langue, et n’est pas spécifique à la poésie. Si nous réduisons l’analyse du mètre à l’analyse du rythme, nous ne dégageons aucun phénomène qui soit propre à la poésie. Dire qu’un alexandrin tel que « La douceur de ta voix enchanta mes oreilles » est 3 / 3 / 3 / 3 n’est pas une description erronée, mais il s’agit seulement d’une description rythmique, et l’expression linguistique considérée pourrait tout aussi bien apparaître dans un texte en prose : nous n’en délivrerions pas une analyse linguistique différente.

38La similitude entre les profils distributionnels des vers et de la prose n’existe toutefois que si nous considérons chaque vers ou chaque ligne de douze syllabes pour elle-même. Si nous analysons nos données en comparant les profils de vers à vers ou de ligne à ligne, il saute aux yeux que la spécificité du texte poétique se manifeste par les régularités ménagées sur les sixième et douzième positions, et seulement sur ces sixième et douzième positions. Ce phénomène seul est propre à l’écriture versifiée, et ne s’observe jamais dans les autres types de discours. Vu que les syllabes six et douze de l’alexandrin peuvent toujours recevoir un accent prosodique, c’est-à-dire qu’elles ne présentent pas cette possibilité ponctuellement mais systématiquement, au rebours d’un texte en prose, nous disposons d’un fort indice pour postuler que la potentialité ainsi ménagée n’est pas uniquement celle d’une accentuation prosodique, mais celle d’une accentuation métrique, non seulement parce que la potentialité en question est récurrente de vers à vers (considération qui repose sur le postulat que le mètre doit se construire sur une telle récurrence), mais aussi parce que, de fait, cette potentialité récurrente est la seule diférence linguistique qui distingue le vers de la prose.

39En conclusion, même si nous préférons être prudent et ne pas assimiler l’analyse distributionnelle en elle-même au mètre du vers, lequel doit demeurer une structure abstraite, reflétée indirectement par certaines régularités observables au niveau de la phrase, nous pouvons considérer que le « grand » vers racinien est, d’un point de vue métrique, une structure binaire césurée 6-6, et seulement césurée 6-6. Apercevoir dans l’alexandrin de notre auteur des scansions 3 / 3 / 3 / 3 (ou autres), ainsi que nous le suggérions ci-dessus pour « La douceur de ta voix enchanta mes oreilles », est sans aucun doute constitutif de son rythme, mais en aucun cas de son mètre, c’est-à-dire de cette spécificité structurale qui est propre à l’écriture poétique versifiée et à elle seule.

403. La segmentation de l’alexandrin en deux sous-vers de chacun six syllabes a une autre conséquence que le placement d’un accent métrique sur les sixième et douzième syllabes. En français, l’accent est oxytonique, c’est-à-dire placé sur la dernière voyelle masculine du groupe accentuel considéré. Par conséquent, il tend à coïncider avec une frontière de syntagme de rang quelconque et il y a le plus souvent concordance entre les articulations accentuelles et syntaxiques. Comme l’accent métrique de fin d’hémistiche est aussi un accent prosodique, qui a le bon goût de revenir régulièrement sur la même position de vers à vers, la fin de l’hémistiche tend à correspondre avec une fin de syntagme. C’est exactement ce que l’on observe si l’on examine les profils distributionnels de notre corpus les uns par rapport aux autres. Ainsi que le lecteur l’aura peut-être remarqué, une autre particularité du relevé effectué sur les Stances par rapport à l’échantillon de prose analysé selon les mêmes principes est la forte concentration de marquages « CPMF » sur les cinquième et onzième syllabes, c’est-à-dire, dans les deux cas, sur l’avant-dernière voyelle numémaire de chaque hémistiche. Ceci ne constitue pas, cependant, une autre différence avec la prose, car cette singularité distributionnelle est induite en amont par la contrainte qui pèse sur la voyelle finale et la nécessité pour elle d’être accentuée. On remarquera d’ailleurs que l’avant-dernière position n’est pas indifféremment « C », « P », « M » ou « F », mais qu’elle porte le plus souvent un marquage « M », c’est-à-dire qu’elle correspond à une voyelle prétonique interne de polysyllabe. Ceci n’a rien de surprenant, puisqu’en français les termes grammaticaux non liés, c’est-à-dire les déterminants, pronoms, prépositions, adverbes monosyllabiques, etc. figurent le plus souvent en attaque de syntagme, tandis que les lexèmes (noms, verbes, adjectifs) apparaissent après : ce sont donc eux qui, tout naturellement, viennent « terminer » un syntagme et donc, ici, « terminer » un hémistiche. Comme la plupart sont polysyllabiques, le marquage « M » apparait (très) fréquemment sur la ou les syllabes précédant l’accent primaire de mot.

41Les débuts d’hémistiche comportent aussi de nombreux marquages « CPMF » puisque les positions un et sept suivent un accent (l’accent de fin de premier hémistiche pour la septième voyelle, et l’accent de la fin du vers précédent pour la première voyelle), au lieu de le précéder comme les syllabes cinq et onze. La conséquence, sur le profil distributionnel, est la même : il y a fréquemment en attaque de syntagme des termes grammaticaux, et les débuts d’hémistiche sont donc largement marqués par des configurations de type « C » et « P ». Toutefois, il ne s’agit là encore que d’une régularité induite par la métrique du vers alexandrin, et par la nécessité d’un accent final pour chaque segment hexasyllabique.

42Les positions 1, 5, 7 et 11 ne reçoivent donc pas une distribution qui serait singulière en elle-même, mais qui est étroitement dépendante des contraintes qui pèsent sur les voyelles 6 et 12.

434. Pour terminer, nous nous tournerons vers les autres mètres des Poésies de Racine, en nous contentant d’ouvrir quelques perspectives.

44Le décasyllabe fait figure de parent pauvre dans les études métriques contemporaines, suite à l’intérêt presque exclusif que suscite l’alexandrin depuis de nombreuses décennies. L’approche distribution-nelle, cette fois encore, permet de délivrer un diagnostic sans appel. En guise d’illustration, nous avons formalisé les profils de tous les déca-syllabes de l’Idylle sur la Paix (le tableau ci-dessous ne reprend pas les doublets) :

45On s’aperçoit que les seules positions qui sont systématiquement vides de tout marquage correspondent aux voyelles quatre et dix. D’un point de vue structural, nous avons une configuration comparable à celle observée dans l’alexandrin des Stances : seules ces deux syllabes reçoivent toujours la possibilité d'une accentuation, et seul ce possible accent prosodique peut être promu au rang d’accent métrique. Tout comme le mètre de l’alexandrin est 6-6, celui du décasyllabe est 4-6, et seulement 4-6. Certes, là encore, il est possible de repérer des coupes rythmiques au sein de chaque hémistiche. Par exemple, nous pouvons accentuer « Chantons, bergers, et nous réjouissons » en 2 / 2 / 6 : « Chantons, bergers, et nous réjouissons », ou « Qu’ont-ils gagné, ces esprits orgueilleux » en 4, 3 / 3 (ou 2 / 2 / 3 / 3 ?) : «Qu'ont-ils gagné, / ces esprits orgueilleux ». Mais ces accentuations possibles, qu’il n’est nullement question de nier et dont la potentialité est d’ailleurs dégagée par le relevé distributionnel, s’observeraient tout aussi bien dans un texte en prose où de telles expressions linguistiques apparaîtraient. Pour les mêmes raisons que celles exposées au § 2, elles ne sont donc pas constitutives du mètre du décasyllabe, mais seulement du rythme ponctuel de telle ou telle occurrence d’un décasyllabe, ce qui est tout à fait différent.

46La description du décasyllabe qui précède pourrait être étendue à tout le corpus des poésies de Racine, entre autres aux Hymnes traduites du bréviaire romain : le poète recourt toujours à un vers de dix syllabes scandé 4-6.

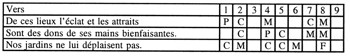

47S’agissant du vers de neuf syllabes, nous disposons, toujours dans l’Idylle sur la Paix, de quatre vers dont deux sont identiques : « De ces lieux l’éclat et les attraits ». Malgré ce très petit corpus, nous pouvons dégager une observation intéressante :

48Seules les positions trois et neuf sont vides de tout marquage. Nous attribuerons donc le mètre 3-6 au vers de neuf syllabes, lequel est d’ailleurs l’un des mètres le plus fréquemment choisi lorsqu’un poète compose dans cette longueur de vers (voir Gouvard 1999 : p. 140-145).

49Terminons par les vers dits « simples », en prenant pour exemple l’octosyllabe du Paysage ou Promenade de Port-Royal des Champs. Voici l’analyse des premières strophes de cette pièce (ne figurent dans le tableau que les vers de huit syllabes, à l’exclusion de ceux de six) :

50Contrairement aux analyses distributionnelles des longueurs de vers précédentes, lesquelles laissaient toutes apparaître au sein du vers une syllabe systématiquement vide de tout marquage « CPMF », à l’image de la syllabe de fin de vers, il n’existe dans ce corpus aucune régularité distributionnelle interne. Nous pourrions étendre l’enquête à tout le poème et la poursuivre à d’autres pièces, comme l’Ode sur la convalescence du Roi, nous n’obtiendrions pas d’autre résultat. L’octosyllabe classique ne présente donc aucune césure, et est un vers dont la longueur syllabique coïncide avec son mètre : le mètre du vers est « 8 » tout comme sa longueur est de huit syllabes. Il n’en allait pas de même des autres vers étudiés ci-dessus : l’alexandrin a une longueur syllabique de douze syllabes, mais un mètre 6-6, c’est-à-dire construit avec deux segments de six voyelles numéraires chacun ; le décasyllabe a une longueur de dix et un mètre 4-6, et l’ennéasyllabe une longueur de neuf et un mètre 3-6. Tous ces vers de plus de huit syllabes apparaissent donc comme des vers « composés », c’est-à-dire regroupant deux segments ou hémistiches de longueur syllabique quelconque, et ce sont ces segments, distincts l’un de l’autre, qui assurent la perception d’une récurrence de vers à vers. Lorsque je lis des ennéasyllabes, je ne perçois pas une identité métrique entre 9 = 9 = 9 = 9 = etc. ; ni même quelque chose comme (3 + 6 = 9) = (3 + 6 = 9) = (3 + 6 = 9) = (3 + 6 = 9) = etc., mais quelque chose comme 3 - 6 = 3 - 6 = 3 - 6 = 3 - 6 = etc., sans qu’il soit nécessaire que je sache que 3 + 6 = 9. De même, avec le décasyllabe, je perçois non pas 10 = 10 = 10 = 10 = etc., mais 4 - 6 = 4 - 6 = 4 - 6 = 4 - 6 = etc., et, avec l’alexandrin, 6 - 6 = 6 - 6 = 6 - 6 = 6 - 6 = etc. Dans ce dernier cas, l’isosyllabisme est renforcé par une équivalence au niveau du vers, puisque l’identité de vers à vers est complétée par une identité entre chaque hémistiche, chacun de six syllabes. Nous avons donc quelque chose comme 6 = 6 = 6 = 6 = 6 = 6 = 6 = 6 = etc. qui se superpose à 6 - 6 = 6 - 6 = 6 - 6 = 6 - 6 = etc.

51Il n’en va plus de même dès que l’on passe sous les neuf syllabes bien que nous ayons pris pour exemple l’octosyllabe, nous pourrions examiner de même toutes les longueurs de vers qui vont de 2 à 8 (mais elles ne seraient pas toutes représentées dans l’œuvre poétique de Racine), et nous constaterions à chaque fois qu’il n’y a pas, pour ces longueurs de vers, de position métrique interne qui soit systématique-ment non marquée, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de position métrique interne qui reçoit un accent métrique. Seule la fin de vers en est gratifiée. Nous avons donc des vers qui ne sont pas « composés » de segments de longueurs syllabiques inférieures, et qui seraient perçus comme tels à la place de la longueur syllabique globale. De tels vers sont dits « simples », et leur mètre correspond à leur longueur syllabique globale. Le mètre de l’octosyllabe est « 8 », le mètre de l’heptasyllabe « 7 », le mètre de l’hexasyllabe « 6 », etc. Dans cette optique, le « 8 » et le « 6 » sont les deux mètres préférés de notre auteur pour les vers simples.

52Parvenu au terme de cet exposé, les poésies de Racine, envisagées dans la perspective strictement métrique qui est la nôtre, se révèlent construites à partir d'une palette qui regroupe quelques formes que l’on peut qualifier de « simples », puisque le 6-6, le 4-6, l’octosyllabe et l’hexasyllabe, les quatre mètres les plus fréquemment employés par le poète, sont aussi ceux qui étaient le plus souvent choisis par ses contemporains. Et lorsqu’il recourt à des longueurs moins fréquentes, comme l’ennéasyllabe, il choisit l’une des scansions en usage, le 3-6, employé par exemple par Malherbe. Loin d’être le signe d’un manque d’originalité, cette « simplicité » dans les choix métriques de Racine nous paraît en parfait accord avec le projet littéraire qui était le sien et, plus généralement, avec l’esthétique classique qui triomphait alors, et que, par ses choix mêmes, il contribuait à faire triompher.

Bibliographie

CORNULIER, B. de,

– Problèmes de métrique française, thèse, Université d’Aix-

Marseille 1, 1979.

– Théorie du vers, Le Seuil, 1982.

DI CRISTO, A.

« Vers une modélisation de l’accentuation du français », Journal of

French Language Studies, 1999.

DOMINICY, M.

« Sur la notion d’e féminin ou masculin en métrique et en phono-logie », Recherches Linguistiques de Vincennes, 1984, p. 7-45.

GOUVARD, J.-M.

– « Sur le statut phonologique de “e

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Jean-Michel GOUVARD

Professeur à l’Université de Bordeaux 3, membre de l’UMR 5610. Champs de recherche : métrique, poétique, stylistique. Principales publications : La Pragmatique, Armand Colin, 1998 ; La Versification, P.U.F., 1999 ; Critique du vers, Champion, 2000 ; L’Analyse de la poésie, P.U.F., 2001 ; Précis de conjugaison, Armand Colin, 2004 ; De la langue au style, Presses Universitaires de Lyon, 2005.