- Accueil

- > Les publications

- > Collection La Licorne

- > 1999

- > Racine poète

- > Langue, rhétorique et dramaturgie

- > Racine et la carte de tendre

Racine et la carte de tendre

Par Alain VIALA

Publication en ligne le 26 mai 2009

Texte intégral

1En cette année 1999, tricentenaire de sa mort, à côté de beaucoup de travaux consacrés à « Racine dramaturge » et de quelques-uns consacrés à « Racine historien », un recueil voué à « Racine poète » s’imposait. Mais si une telle trilogie s’impose comme description de l’œuvre racinien, s’impose tout autant une difficulté pour préciser le corpus que l’on désigne en parlant de Racine comme poète. Car ses poésies représentent, au total, un assez mince volume, et en fait, dans l’usage critique, on l’appelle poète, le plus souvent, à propos de son œuvre dramatique1. À bon droit, d’ailleurs, puisqu’à son époque un auteur dramatique était couramment appelé « poète de théatre ». Mais alors, toute sa production théâtrale serait concernée et « Racine poète » serait pour une bonne part un synonyme historique de « Racine dramaturge » ? C’est ce que dit ordinairement la critique. Elle affirme que Racine est un maître du langage, de l’alexandrin et de l’harmonie, et c’est en ce sens qu’elle l’appelle poète en prenant pour corpus ses tragédies. Cette affirmation d’une poésie racinienne caractéristique de son théâtre est un cliché des manuels d’histoire littéraire.

2On voit bien, cependant, qu’il y a là une part de confusion dans les termes et dans les catégories de pensée. Aussi, avant d’aller plus loin, il m’est nécessaire d’y faire un peu d’ordre, au moins de dire quel ordre je crois pouvoir y discerner.

3D’un côté, le nom de poète peut être entendu comme la désignation d’un statut. Au XVIIe siècle, poète recouvrait en partie le sens d’écrivain, puisqu’il servait parfois encore à désigner tout auteur de fiction. Comme tel, il marquait une qualification sociale. Et il y a à coup sûr toute une problématique de ce statut à étudier. En deux directions. L’une, en confrontant le statut de poète et d’autres statuts sociaux (le gentilhomme, le marchand…). L’autre, plus propre au champ littéraire, en examinant les différences entre le poète et les autres figures d’écrivain (l’orateur, l’historien, l’épistolier…). On pourrait donc se demander en quoi Racine poète en ce sens, c’est-à-dire « auteur de fiction », est proche ou différent de Racine polémiste, historiographe ou épistolier. Mais de telles problématiques, qu’elles relèvent de l’analyse de la structure du champ littéraire ou de celle de la structure sociale d’ensemble, exigent pour avoir quelque validité un travail comparatif (des statuts et des figures) et donc des ouvrages – qui existent déjà en partie d’ailleurs2 – de plus d’ampleur qu’un article. Aussi, en ayant signalé ici l’enjeu, je les laisserai en perspective.

4Ce qui ne signifie pas les oublier, mais bien les regarder « en perspective », c’est-à-dire : les regarder d’un autre point de vue. Celui qui correspond au sens aujourd’hui dominant de poète : l’auteur qui privilégie l’attention au signifiant, au langage, aux sons, aux rythmes et aux images, et qui par là sollicite l’imaginaire et le plaisir de ses destinataires. Mais là encore, une confusion persiste. Car le nom de poète, ainsi entendu, est riche d’ambiguïté. Remarque banale, que Montaigne avait déja reprise, et qu’à l’époque de Racine, Pellisson et Boileau3 ont assez dite : on peut être prosaïque en vers et poétique en prose, l’emploi d’un signifiant particulier (le vers) ne suffit pas à qualifier comme poète celui qui l’emploie. Alors, nous voici exposés à toutes les vacances sémantiques du terme. Et chacun les remplit à sa façon, mais le plus souvent en laissant dans l’implicite une prise de position qui consiste à affirmer en fait : « la poésie, c’est… – le rythme, les images, l’harmonie, etc. ». Et Racine, monstre sacré de la littérature française, a suscité des gerbes chatoyantes de propositions poétiques où les divergences font florès. Cependant, ces divergences sont en général4 tenues pour mineures, voire pour une harmonieuse variété autour d’une même idée bien établie : poète des sons, des rythmes et des images, il est tout cela et peu importe le dosage, puisqu’on est entre interprètes d’accord sur l’assertion de fond : Racine est poète.

5Faut-il ajouter une fleur au bouquet ? Est-ce utile ? Et en quoi ? Et surtout : à qui ? Cette dernière question risque bien d’amener un son discordant, révélateur de la cacophonie dans l’apparente harmonie du consensus. Tant pis ; risquons cette thèse : un poète est poète pour quelqu’un.

6Je pose ici que poïen, poëtès, est d’un emploi pertinent pour désigner ceux qui font usage du langage non pour rendre compte des faits et choses tels qu’ils ont été (comme fait l’histor : le témoin, l’historien), mais pour les représenter tels qu’on peut se les imaginer5. Reste à dire qui est ce on6. Je l’entends comme les membres d’une communauté culturelle, qui peuvent partager des références imaginaires. Que donc le poète a pour entreprise de susciter au moyen d’images verbales des images mentales. Lesquelles images verbales se construisent sur la matérialité du langage (rythmes, harmonies imitatives ou suggestives…) et sur son sémantisme (évocations, connotations). Les deux se combinent. Une poésie en langue inconnue ou en un non-langage peut être perçue comme poésie (le lettrisme par exemple), peut captiver, voire émouvoir, mais ne dit rien. En revanche, une poésie comprise fait que les images sonores elles-mêmes évoquent au lecteur ou à l’auditeur des sens. Poète au sens complet du terme suppose donc que les images qu’un auteur suscite sont à la fois sonores et sémantiques. Aussi un poète est de facto poète pour quelqu’un, c’est-à-dire pour un public pour qui le travail du signifiant produit des signifiés. Telle est l’hypothèse sur quoi je prendrai ici appui. Elle peut sans doute être contestée, du moins est-elle explicite.

7Je parle donc d’un Racine poète du sens (sens des images et des représentations, pas seulement des « idées ») autant que de la forme. Il y a là sans doute matière à une thèse universitaire de belle taille. Dans le cadre limité d’un article, je vais faire moins : donc forcément échantillonner. Mais pour échantillonner, il n’est que deux procédures. Ou bien on prélève l’échantillon par tirage aléatoire, on en décrit toutes les propriétés, et on voit si elles sont extensibles à l’ensemble. En littérature, cela s’appelle faire une explication de texte idéale. Ou bien on élabore l’échantillon selon une hypothèse que l’on a sur l’auteur et l’œuvre. En littérature, ce sont les explications de textes telles qu'on les fait en fait. Ce qui sera ma démarche j'ai déjà énoncé à propos de Racine quelques hypothèses d’histoire littéraire – donc d’interprétation ; je vois ici une occasion de les mettre à l’épreuve.

8Je partirai d’un donné biographique, à savoir que Racine a été mêlé au courant galant, et d’une hypothèse esthétique, à savoir que son œuvre tragique porte l’empreinte de la galanterie, que celle-ci intervient dans son élaboration et dans la signification qu’elle a eue en son temps7.

9C’est-à-dire, pour résumer cette hypothèse par un exemple, que des métaphores usuelles dans le langage galant sont employées « au pied de la lettre »8 par certains personnages raciniens et génèrent, par là même, des conflits tragiques et, plus exactement, l’émotion tragique que proposent ces tragédies. Ainsi, pour résumer par un cas, lorsque Pyrrhus dit qu’il est « Brûlé de plus de feux que [je] n’en allumai » il met sur le même plan une métaphore (les « feux » de l’amour) et un fait (l’incendie de Troie, qu’il a « allumé »). Et cette aberration linguistique fonde son action : s’il distinguait les deux ordres, le métaphorique et le factuel, un code moral s’imposerait (l’éthique concerne les faits, rien que les faits, et non les métaphores), et le personnage de Pyrrhus, en y contrevenant, prendrait une figure de tyran, ce qui modifierait sa perception par le public et donc l’effet de la tragédie. Mais ici, le langage de Pyrrhus est « détraqué » – il confond des plans distincts – et donc ce personnage (car un personnage de théâtre n’est qu’un être de langage) apparaît lui aussi comme « détraqué ». C’est ce qui le rend dangereux pour les autres personnages. Les spectateurs peuvent donc éprouver de la crainte pour ces autres personnages. Et dans le jeu de la double énonciation, ils peuvent aussi constater que ce personnage « détraqué » dans une situation qui lui est douloureuse : de ce fait, il peut mériter, aux yeux des spectateurs – non des autres personnages – une part de pitié, être perçu comme pas tout à fait « méchant », s’il est loin d’être tout à fait « bon ».

10De tels effets ont valu à Racine d’être accusé de « galimatias » par certains critiques de son temps9. Ce qui est l’indice qu’il y avait bien là des langages sociaux (des sociolectes, si l’on veut le dire ainsi) en conflit. En l’occurrence, un conflit à propos de la galanterie et du langage galant.

11Pour mettre cette hypothèse à l’épreuve, je l’envisagerai ici non à l’échelon de questions d’ensemble, mais à celui des détails, et plus précisément d’un détail proprement langagier. Et en me fondant sur la proposition suivante : la référence à la galanterie se manifeste en particulier, dans l’œuvre de Racine, par la présence d’un langage emprunté à l’un des modèles littéraire de la galanterie, la Carte de Tendre. Racine lui-même, en déclarant dans la préface d’Andromaque que des héros tels que Pyrrhus ne sont pas des Céladon et n’ont pas lu les « romans », instaure cet intertexte. Et puisqu’il s’agit d’un travail à l’échelon du détail, je propose l’exercice d’une lecture – ou, si l’on veut d’une explication orientée – de texte en examinant la scène 4 de l’acte I d’Andromaque, en particulier les vers 297 à 372.

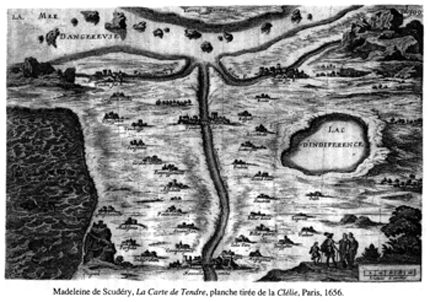

12Comme il s’agit donc d’un travail sur un intertexte, la présence à l’esprit de l’un et l’autre des objets concernés est indispensable. Je suppose Andromaque connue, ou facile à avoir sous les yeux. En revanche, la Carte de Tendre l’est moins, et même à l’avoir sous les yeux, une analyse n’en est sans doute pas inutile.

13La Carte de Tendre s’organise en trois espaces, autour d’un axe central. Cet axe est tracé par le fleuve « Inclination ». À l’orée Sud (= en bas de la carte), se trouve la ville de « Nouvelle Amitié », à cheval sur le fleuve. Celui-ci coule vers le Nord, de façon à peu près rectiligne, et peu avant son embouchure il atteint la ville de « Tendre sur Inclination » : itinéraire symbolique d’un amour accompli dans la fusion immédiate. Mais le fleuve continue, et un peu après « Tendre sur Inclination », il se jette dans la « Mer Dangereuse », trouée de récifs, symbole que la durée de l’amour, même par inclination, est aléatoire, et son destin menacé. De part et d’autre de cet axe, l’espace est structuré par la présence de deux étendues d’eau où l’on peut se perdre ou se noyer : à l’Est, le « Lac d’Indifférence », à l’ouest, la « Mer d’Inimitié ». Au-dessus de l’un et de l’autre, deux autres fleuves : « Estime » à l’Est, « Reconnaisance » à l’Ouest. Chacun des deux porte près de son embouchure une ville de Tendre : « Tendre sur Estime » et « Tendre sur Reconnaissance ». Ces deux fleuves confluent avec « Inclination », pour former une large embouchure sur la « Mer Dangereuse ». Enfin, au Nord de celle-ci se trouve un autre continent, les « Terres Inconnues ». Au total, donc, deux espaces de part et d’autre d’« Inclination », et au Nord, un troisième, très vaste, fait de mer et de terres inconnues, qui constitue une « frontière » de Tendre.

14Dans l’espace ainsi structuré, des villes et bourgs dessinent des itinéraires. Il y a le trajet direct qui suit le fleuve « Inclination », et quatre autres, soit cinq en tout. Tous les cinq partent de « Nouvelle Amitié ». De sorte qu’on peut les considérer selon la disposition des doigts d’une main qu’on regarde en plan. À partir de « Nouvelle Amitié », ils conduisent chacun vers un des lieux que nous avons répertoriés. Soit, en partant du fleuve et de l’itinéraire direct : à l’Est, un trajet qui va de « Nouvelle Amitié » à « Tendre sur Estime », à l’Ouest, un autre qui va à « Tendre sur Reconnaissance ». Chacun des deux voisine avec un autre, plus court, qui en forme une sorte de déviation – mais une déviation qui s’enclenche dès le début : à l’Est, vers le « Lac d’Indifférence », à l’Ouest, vers la « Mer d'Inimitié ». Chacun de ces itinéraires est jalonné de villages, qui portent des noms de sentiments ou de façons de se comporter (« Empressement », « Petits Soins », etc.). L’ensemble dessine des logiques et des valeurs, et – cela va sans dire je pense – sous les dehors d’un jeu, propose une anthropologie et une éthique amoureuse très précises. De sorte que la partie Est présente une menace, le « Lac d’Indifférence », comme contrepartie d’un espoir, le chemin d’« Estime », et la partie Ouest, de même, la « Mer d’Inimitié » en contrepoint de la « Reconnaissance ». Ces deux proximités sont significatives. Ainsi l’« Estime » concerne les qualités d’une personne. Aussi, après des villages qui portent des noms renvoyant à des usages mondains (« Jolis Vers », « Billets Galants », « Billets Doux »), cet itinéraire est-il jalonné par des villages dont les noms symbolisent des qualités morales : « Sincérité », « Grand Cœur », « Probité », « Générosité »… Mais on peut discerner les qualités d’une personne sans pour autant l’aimer, et réciproquement, avoir des qualités sans pourtant être aimé. C’est pourquoi le contretype est jalonné de comportements qui occultent ou négligent les qualités : « Négligence », « Inégalité », « Légèreté », « Oubli ». Et l’aboutissement, symétrique inverse de « Tendre sur Estime », est l’« Indifférence ». Les qualités ne sont pas niées, elles existent, mais elles ne sont pas « activées ».

15Sur l’autre moitié de la carte, le symétrique inverse de la « Reconnaissance » est l’« Inimitié ». La configuration est parallèle à la précédente, mais obéit à une logique différente. C’est que la « Reconnaissance » implique non des qualités en elles-mêmes, mais des actions qui appellent obligation : « Soumission », « Petits Soins », « Assiduité », « Empressement », « Grands Services », « Obéissance ». Si le ou la bénéficiaire de ces actions se sent obligé(e), en éprouve de la gratitude, alors advient la « Reconnaissance ». Mais s’il ou elle ne reconnaît pas ces attentions et services, il (elle) fait preuve d’ingratitude, qui suscite le conflit, 1’« Inimitié » qui résulte de la « Perfidie » et de ses suites. Cette fois, en cas d’éloignement, il y a discord et pas seulement désaccord, affrontement et pas seulement « oubli ».

16Je ne fais là que « lire » la Carte, sans faire intervenir les commentaires qui en étaient fournis par l’ouvrage où elle avait place. On verra pourquoi. Mais cette seule lecture procure un biais de relations avec le texte racinien qui me paraît remarquable.

17Avant de l’examiner, il me faut cependant faire un bref excursus pour lever des ambiguïtés lexicales dues aux emplois modernes de reconnaissance. Distinguons entre la reconnaissance par rétribution et la reconnaissance par considération. L’une relève de l’obligation que l’on éprouve envers quelqu’un, l’autre de la réputation avantageuse que quelqu’un mérite. Aujourd’hui, c’est le second sens qui s’est répandu quand on dit de quelqu’un qu’il est en quête de reconnaissance, on signifie qu’il cherche de la considération, de la réputation, bref, en fait, de l’estime. Mais dans la langue du XVIIe siècle, c’est le premier de ces deux sens qui dominait : reconnaissance y supposait de l’obligation, de la gratitude. Cela clarifié, voyons le texte.

18Andromaque, I, 4 : Pyrrhus vient d’annoncer à Andromaque qu’il a refusé de livrer Astyanax aux Grecs, quoi qu’il en coûte (« Coûta-t-il tout le sang qu’Hélène a fait répandre », v. 285). Il lui en demande de la reconnaissance :

Mais parmi ces périls où je cours pour vous plaire

Me refuserez-vous un regard moins sévère ? (v. 294-295)

19Andromaque répond en changeant le terrain du débat. Elle ne reste pas dans la logique de la reconnaissance qui suppose des actions faites en vue d’un effet en retour, d’une rétribution ; elle passe à celle de l’estime. Pour répondre à Pyrrhus, elle parle d’emblée de réputation, de renommée : « Que dira la Grèce ? ». Elle applique à Pyrrhus un ensemble de qualificatifs qui tous correspondent à des étapes sur l’itinéraire de l’Estime : « Grand cœur, généreux ». Puis vient une série proprement chevaleresque : « […] d’un ennemi respecter la misère / Sauver des malheureux, rendre un fils à sa mère » (v. 305-306). Ce qui est une expansion de la générosité. Et dans la même réplique, elle oppose explicitement les deux logiques, en récusant la reconnaissance obligée : « Sans me faire payer son salut de mon cœur ».

20La logique de l’estime se maintient dans les propos d’Andromaque dans la suite du dialogue. Elle demande un « exil » (v. 338), donc un éloignement qui instaure 1’indifférence de fait. À l’inverse, Pyrrhus entretient la logique de l’échange, de la reconnaissance obligée. Il fait valoir ses « soins » (v. 321) et promet de « grands services » (« relever Ilion ») en retour d’un « regard ». Et après avoir une seconde envisagé 1’« oubli », qui appartient à l’autre espace, celui de l’estime, il revient à son espace propre, à la dialectique entre reconnaissance et inimitié : « Il faut vous obéir, il faut vous oublier, ou plutôt vous haïr » (v. 364).

21Ce vers est remarquable, puisqu’en un hémistiche, il rassemble les deux attitudes contraires. Dès lors, la logique de l’inimitié née de l’ingratitude, de la reconnaissance refusée, envahit tout : le fils répondra pour sa mère, et Andromaque fait partie des ingrats. Un autre vers remarquable (v. 372), en écho à celui qui a été cité ci-dessus, rassemble les deux espaces, celui de la gloire et celui de la rétribution, pour marquer la vacuité de l’une si l’autre n’est donnée « […] et je ne prétends pas / Mettre toujours ma gloire à sauver des ingrats ».

22Une telle lecture de cette scène éclaire le contexte de la métaphore galante « prise au pied de la lettre » que nous avons évoquée plus haut, le « Brûlé de plus de feux que je n’en allumai ». La mise en équivalence du factuel et du métaphorique opère une annulation du passif de Pyrrhus (il a détruit Troie). Parce qu’il peut faire état de « services » auprès d’Andromaque (il n’a pas livré Astyanax), il se déclare en droit de considérer que ses fautes passées sont moindres que l’ingratitude présente de celle-ci. Aussi récuse-t-il définitivement la logique de l’estime qu’elle tentait d’instaurer :

[…] mes vœux ont trop loin poussé leur violence

Pour ne plus s’arrêter que dans l’indifférence. (v. 365-366)

23Ce qui vient d’être analysé suffit, je crois, à attester la similitude structurelle du dialogue de conflit amoureux dans Andromaque et des logiques de réussite ou d’échec des relations amoureuses selon la Carte de Tendre. Le langage de cette Carte apparaît ici comme une source du dialogue racinien, on l’admettra. Mais quand on a indiqué une source, il reste à voir l’essentiel : est-elle perceptible pour le public, et lequel ? et si elle l’est, selon ceux qui perçoivent le lien, quel genre d’effet en résulte ?

24Mais avant d’engager une telle interprétation, il faut prolonger encore l’analyse interne de l’œuvre dramatique de Racine, et notamment vérifier si l’exemple qu’on vient d’examiner ne constitue pas un hapax. Un sondage sur un autre dialogue d’amour impossible dans Andromaque donnera une deuxième mise à l’épreuve. À la scène 2 de l’acte Il, Oreste rend visite à Hermione. Elle vient d’apprendre que Pyrrhus a choisi Andromaque, elle a donc besoin d’Oreste, et pour se le concilier elle ébauche son éloge : « Vous que mille vertus me forçait d’estimer » (v. 535 ; c'est moi qui souligne). On est bien du côté de l’estime. Et de sa contrepartie possible, l’indifférence. Ce qu’avoue son « […] enfin que je voudrais aimer » (v. 536). Oreste interprète bien ces propos comme une déclaration d’estime indifférente (v. 537-538). Et il tente de quitter cette logique de l’estime pour passer dans celle de la reconnaissance, invoquant son « amitié si tendre » et « Tant de raisons pour [moi] si vous pouviez m’entendre » (v. 546). Les raisons (de ratio) sont bien du lexique de l’évaluation, du calcul de ce qui mérite rétribution, reconnaissance.

25Ainsi, là encore les deux espaces qui structurent la Carte de Tendre sont mis en opposition. Dans Andromaque, « Tendre sur inclination » est inaccessible : les couples sont mal assortis. Resteraient les deux autres itinéraires. Mais les personnages passent leur temps à s’affronter dans des échanges de demandes et refus : quand l’un demande de la reconnaissance, l’autre répond estime mais indifférence. Ainsi, chacun des deux paradigmes sert à récuser l’autre. Dès lors, les héros d’Andromaque ne dialoguent pas vraiment. Un vrai dialogue suppose que les paradigmes respectifs interfèrent, que l’un concède une place à l’autre ; or ici, les personnages ressassent, chacun dans sa logique, enfermé dans son paradigme. Et de ce fait, ils ne peuvent qu’aller toujours plus loin dans leur logique, jusqu’au bout. Andromaque, à défaut de l’« oubli » qu’elle souhaite, choisit la mort. Les autres, qui se situent dans la logique de la reconnaissance, en viennent à l’inversion correspondante, 1’« inimitié », la haine contre les ingrats. Ainsi Hermione, au début de l’acte V, demande comment se comporte Pyrrhus en ces termes : « Et l’ingrat ? » ; puis elle conclut : « Le perfide ! Il mourra». Dès lors, la folie menace : l’enfermement dans une logique, l’absence de dialogue, suscite la folie, la paranoia. C’est à force de dialogues ratés, ou plutôt impossibles, que les personnages en viennent à prendre les métaphores au pied de la lettre. Ainsi, un « ingrat » mérite punition certes. Mais lorsque Pyrrhus dit

[…] il faut désormais que mon cœur

S’il n’aime avec transport, haïsse avec fureur (v. 367-368),

26« haïr » en langage galant n’est qu’une hyperbole. Cependant, quand le mot est pris au premier degré, il signifie bien acharnement à faire du mal, et, à l’extrême, désir de tuer. On entre alors dans la folie, la « fureur » qui n’est plus métaphorique.

27Mais puisqu’il s’agit de personnages, les mots ne sont pas traduction de sentiments qu’ils éprouveraient vraiment : ils sont constitutifs des simulacres qui s’agitent devant les yeux des spectateurs. La rage folle de Pyrrhus naît, pour les spectateurs, des mots qu’il prononce. En ce sens, on est en droit de dire qu’Andromaque constitue une tragédie du langage.

28Le lien observé pour la scène 4 de l’acte I n’est donc pas un cas isolé, et l’on peut dire que les mots des personnages d’Andromaque dans leurs affrontements amoureux, viennent, pour une part importante, sinon essentielle, de la Carte de Tendre. Mais en même temps, une différence apparaît entre le texte-source et son usage. Dans la Clélie, dans sa logique première, la Carte de Tendre offre des syntagmes : elle trace des itinéraires, des trajets, des façons d’agir pour obtenir un résultat positif. Elle est faite pour le récit, le romanesque. En passant dans la tragédie, ses paradigmes se figent, elle perd sa syntagmaticité. Le langage n’y est plus description d’une action, il devient objet replié sur lui-même. Et cette différence dans le traitement du langage constitue peut-être un fait capital du point de vue de la poésie.

29Un bref examen d’un autre texte racinien servira de contre-épreuve. Il s’agit de la dernière tirade de Bérénice. Commençons – puisqu’aussi bien il s’agit de la dernière tirade du dénouement – par la fin. Les derniers mots de Bérénice sont une invitation à « [servir] tous trois d’exemple à l’univers / De l’amour la plus tendre et la plus maheureuse » (v. 1502-1503). Une histoire d’amour « tendre » : l’intertexte galant est explicite. « Tous trois » : Antiochus est donc inclus dans cette histoire (c’est d’ailleurs à lui qu’elle s’adresse à cet instant). Le personnage de Bérénice, sinon la pièce de Bérénice tout entière, revendique une histoire qui ait valeur d’« exemple » : Titus est aimé par inclination. Mais il est aussi le héros de toutes les vertus (v. 1487), donc digne d’estime. Et dans ses dernières paroles, Bérénice invite Antiochus à faire sur lui-même un « effort généreux » (v. 1510), pour accéder lui aussi au même ordre de vertu.

30Dans son premier entretien avec Bérénice (I, 4) Antiochus avait lui-même instauré la logique de l’estime à l’égard de Titus « Il faut qu’à ses vertus mon estime réponde » (v. 221, c’est moi qui souligne). Pour sa part, il avait fait le choix forcé, puisque Bérénice aimait Titus, d’un amour d’amitié (v. 243) à son égard, qu’il s’est efforcé de conserver avec une exemplaire constance (v. 255). Or « Constante Amitié » constitue, sur l’itinéraire de « Reconnaissance », l’étape ultime avant d’être reconnu digne d’amour ! Il est donc structurellement logique, selon les itinéraires de Tendre, qu’Antiochus tente sa chance à l’instant suprême. Et qu’il soit refusé constitue bien pour lui, en ce sens, une situation tragique.

31Mais Bérénice, tout en le refusant, lui demande une conversion. Elle accomplit elle aussi une conversion. En effet, son amour pour Titus relève de l’inclination avant tout. Et elle a pleuré et protesté lorsque Titus lui a fait sentir, puis savoir, qu’il fallait renoncer à « Tendre sur Inclination ». Elle a compris que Titus, en accédant au trône, privilégiait désormais la logique de l’estime. Elle fait alors un « dernier effort » (v. 1504) pour sublimer la gloire de Titus, qui doit éclater aux yeux de l’univers et non d’elle seule. Elle atteste elle-même l’acte suprême de la générosité : elle aime et renonce à celui qu’elle aime au nom des qualités mêmes qui fondent son amour. Elle a pourtant, un instant, envisagé, au nom de l’inclination, un concubinage qui démentirait le principe d’estime. Signe qu’elle accomplit bien une conversion, de 1’inclination à l’estime. Aussi est-elle en droit de demander la même conversion aux deux « princes généreux », voire « trop généreux » : la générosité appartient à l’itinéraire d’Estime. Elle demande à Titus de rester digne de cette estime, et elle exige d’Antiochus qu’il abandonne les espoirs qu’il fondait sur un possible gain par Reconnaissance à son endroit et s’inscrive lui aussi dans la logique de l’estime.

32Cet instant de conversion commune fonde une histoire particulière comme L’histoire exemplaire. On n’est pas sorti de l’espace de Tendre. Mais si dans Andromaque la tragédie naissait de l’incompatibilité entre les différents itinéraires de Tendre, ici, la conversion commune fait que tous se retrouvent dans le même itinéraire, celui de l’estime, alors qu’au départ ils s’inscrivaient chacun dans l’un des trois itinéraires possibles. Au dénouement, ils rejoignent tous l’ordre de l’estime, mais ils le transcendent aussi, parce que Bérénice instaure une « Indifférence » de fait, l’exil loin les uns des autres. Estime suprême dans les sentiments qui permet de renoncer à l’objet même de ces sentiments. En déclarant àTitus : « Je ne vous verrai plus » (v. 1494), elle renonce au lien concret, non au lien affectif. Évidence. Évidence plus précisément explicitée dans son injonction à Antiochus : « Portez loin de mes yeux vos soupirs et vos fers » (v. 1501). Ils ne chercheront plus à s’unir, ce qui est sur la place publique marque d’indifférence de facto.

33Mais ils ne sont pas conduits à cela par le chemin de l’oubli, qui est l’itinéraire prévu par la Carte de Tendre. Bérénice transcende les clivages prévus par celle-ci. C’est en cela qu’elle sort de la logique tragique qui régne dans Andromaque – où Andromaque demandait, justement, un « exil » et ne pouvait l’obtenir – et qui repose sur l’irréductibilité de ces clivages. L’ordre du romanesque, en offrant des itinéraires, instaurait une dynamique, une syntagmatique ; une forme de tragique réside dans le blocage des trajectoires possibles. Et si le blocage peut être dépassé, ce n’est pas par la découverte d’une solution, mais seulement par l’acceptation de l’impossible, autre forme de tragique.

34La différence entre Bérénice et une pièce comme Andromaque apparaît alors comme une différence lisible selon la Carte de Tendre. Là, les personnages emploient des paradigmes différents et ne dialoguent pas. Ici, ils passent par un long temps où ils ne dialoguent pas non plus, puis ils en viennent tous au même paradigme et au dialogue le plus accompli, celui qui établit un accord, mais c’est pour constater que l’accord ne débouche sur rien, qu’il pourront seulement ressasser à perpétuité les termes du paradigme galant de l’estime. À ce titre, Bérénice peut à bon droit être qualifiée d’élégie, c’est-à-dire de déploration : la perte n’est pas seulement dans l’inadéquation, elle est aussi dans le paradigme partagé en vain.

35Mais aussi, ces deux pièces manifestent deux formes symétriques d’un même rapport à un code de langage, la répétition vaine : le dialogue impossible et le ressassement. Le langage est alors non plus une voie pour l’action, mais la voix qui dit la vanité de toute action.

36Ainsi, le langage de Tendre fonctionne comme un code de référence pour ces deux pièces. Mais il ne fournit pas seulement un lexique : il offre aussi une logique, que j’ai appelée « paradigmatique ». Ou bien les personnages sont enfermés chacun dans un paradigme (Andromaque), ou bien ils réussissent à en sortir et à trouver un paradigme commun, mais c’est pour s’y voir enfermés aussi (Bérénice). De ce fait, leur langage ne peut pas vraiment évoluer, il ne peut que déployer les données du code qui le fonde. Le langage galant a alors une fonction séminale. Devant les apories qui « bloquent » les signifiés, il déploye ses signifiants.

37Le fait majeur que l’analyse des passages ci-dessus atteste est qu’il traite ce langage comme un système : système d’équivalences, de substitutions possibles, d’enchaînements obligés, d’oppositions imposées.

38À partir de cela, la répétition obligée entraine des effets de variations par expansion. Ainsi, comme on l’a vu – pour en rester aux exemples déjà analysés –, généreux se déploye, pour tenter de s’expliciter, en « […] d’un ennemi respecter la misère, / Sauver des malheureux, rendre un fils à sa mère ». Ainsi, le paradigme galant en génère un second, le paradigme chevaleresque. Et cet engendrement se fait par une énumération par juxtaposition, système typiquement paradigmatique : un paradigme en engendre un autre.

39Un autre processus caractéristique réside dans l’enchaînement par proximité, soit de ressemblance, soit d’opposition. Ressemblance lorsque par exemple haïr appelle répondre et ingrats. Opposition lorsque par exemple obéir suscite oublier. Et les deux, la proximité par ressemblance et la proximité par opposition, peuvent se combiner aussitôt, par exemple lorsque oublier est corrigé par haïr, ou encore quand gloire est associé à ingrats.

40Enfin, un autre processus important consiste à s’« enfoncer » dans le langage, à explorer les métaphores usuelles du langage galant en leur redonnant leur pleine charge de sens. Ainsi, il était banal de dire qu’un homme ou une femme aimé(e) qui ne répondait pas à cet amour était perfide. Si banal que même le Dictionnaire de l’Académie, qui n’est ni le plus moderne ni le plus prolixe, enregistre cet emploi. De même pour les feux et flamme qui brûlent. De même encore pour les soins, en particulier les « petits soins », expression qui a déjà, selon ce dictionnaire, son sens très moderne… Banalités langagières, donc, que Racine reprend en réactivant le sens des termes, en réinvestissant ces mots de leur sens premier.

41Par de tels processus, le langage de Tendre ne fournit pas seulement un répertoire d’expressions : il engendre le discours. Il constitue donc un code au sens plein du terme, à la fois répertoire de signifiants, mode de combinaison des signes et principe d’engendrement de signifiés.

42Réinvestir de sens le lexique métaphorique galant, le déployer par séries de synonymes énumérés, le traiter comme un système, dont chaque terme appelle ceux qui lui correspondent par similitude et par opposition les procédés de resémantisation par étymologie récurrente, expansion par synonymie, progression par antonymie, constituent autant de processus qui appellent une lecture tabulaire autant que linéaire. Ils fondent une écriture à la fois poétique et mimétique.

43À la fois poétique et mimétique, car elle ne cesse pas pour autant d’appartenir à une écriture mimétique. C’est dire que leur langage constitue le premier signe des « caractères » attribués aux différents personnages. Il les dote d’un ethos, au sens plein et premier du terme les personnages ne sont rien que des êtres de langage, donc les spectateurs s’en construisent une image à partir de l’image de lui-même que chaque personnage inscrit dans son discours. Encore faut-il qu’il existe un code langagier de référence. Ici, le langage de Tendre fournit ce code.

44Racine connaissait-il ce langage ? Oui. Si, comme on l’a vu, la première préface d’Andromaque dit que « Pyrrhus n’avait pas lu nos romans […] et tous les héros ne sont pas faits pour être des Céladon », cela implique que Racine lui-même, et les lecteurs qu’il suppose, connaissent ces romans, et Céladon. Cette preuve suffirait à elle seule. Les données de sa biographie la confirment largement. Racine connaissait « les romans »10. A-t-il vraiment lu L’Astrée et la Clélie ?11. On pourrait pousser le débat sur ce détail d’érudition. Mais ce serait – même si on obtenait confirmation, ce qui est probable – du temps gaspillé. Il est certain que Racine a été en contact direct avec les milieux galants, qu’il a eu connaissance de leurs usages et de leur langage. Il a lui-même tâté de l’écriture galante, explicitement, au moins dans ses débuts en littérature12. Et la Carte de Tendre connaissait alors une célébrité immense.

45J’ai choisi ici de considérer la Carte de Tendre sans ses accompagnements romanesques de la Clélie. On sait qu’elle a été reproduite et a circulé indépendamment du roman tout entier. Qu’elle a été plus largement diffusée que celui-ci, connue même par des gens qui n’avaient pas lu la Clélie. Elle constituait un code commun étendu. Elle jouissait d’une telle notoriété que Racine n’a pas pu ne pas en avoir connaissance.

46Mais étendu à qui ? Il faut maintenant reprendre cette question laissée un moment en suspens. Je propose la réponse suivante : elle était le code commun de la société galante, dont elle constitue une référence et qui, par sa connaissance, disposait d’un signe de reconnaissance. Ce code, Racine le revivifie, puisque les expressions métaphoriques galvaudées ne sont plus traitées, chez lui, comme une convention ou un décorum. S’il faut en croire l’adage selon lequel la mission du poète est de redonner un sens plus pur aux mots de la tribu – et l’on assumera l’anachronisme de cette allusion – en voici peut-être un cas : il redonne du sens aux mots de la « tribu galante ». Par là s’opère un acte littéraire poétique : l’écrivain prend les mots et images d’un groupe social, mots et images qui, en se banalisant dans l’usage, ont subi une érosion de sens, il en réactive le sens et les redonne au groupe d’où il les a pris. Ce groupe peut alors voir son imaginaire avivé, stimulé par des images que son langage portait et qui n’étaient plus perçues que partiellement ou faiblement.

47Mais rendre un sens plus pur aux mots de la tribu, c’est aussi leur rendre un sens plus dangereux. Car dans ce cas, le code – le paradigme – repose sur un jeu de métaphores et d’hyperboles ; c’est-à-dire qu’ils reposent sur une substitution d’ordres (ce qui est le principe même de la métaphore). Du coup, pour peu qu’on écoute leur sens comme un sens propre, ils renversent l’ordre logique apparent : par exemple, le bourreau se croit vraiment victime. Alors ils font le désordre tragique.

48Or la réception initiale de ces pièces indique aussi que leur accueil a été conflictuel. Cela tient au fait que, dans la « tribu galante », Racine rejette ceux qui refusent la mise en jeu du langage convenu. Subligny l’a taxé de « galimatias » à propos d’Andromaque, écho de critiques qui se sont d’abord manifestées oralement. Racine a riposté dans sa préface, en récusant ceux qui auraient voulu des héros encore plus galants, ceux qui n’admettaient pas qu’il montre une galanterie « pervertie », et par là-même tragique. Il faut s’arrêter un instant sur ce point. Il est de conséquence.

49J’estime que Racine met en jeu un pan de langage indubitablement galant, dont la Carte de Tendre constitue un référent. Qu’ainsi il sollicite l’imaginaire de ceux qui connaissent et apprécient ce langage. Mais non de tous. Le courant galant, quelle qu’ait été son expansion, ne touchait qu’une part de la société cultivée de cette époque. Si Racine dans sa préface d’Andromaque disqualifie ceux qui trouvent qu’il n’est pas assez galant, de ce groupe somme toute limité, il exclut la part la plus radicale. N’est-ce pas réduire bien étroitement l’audience possible de son œuvre ? Mais ne faut-il pas rappeler que cette audience était en tout état de cause restreinte ? Du vivant de Racine, ses pièces ont pu être vues par environ cinquante mille personnes chacune en moyenne. Lues par le double serait une évaluation optimiste. Au total, sur les cinq cent mille personnes qui constituaient la part active dans la vie culturelle, il n’en a touché au mieux que la moitié, sans doute moins. Et dans cette moitié, des galants à coup sûr. Mais pas tous. Dans sa préface, il se démarque de ceux qui sont des galants intransigeants, qui veulent du Tendre partout. Comme dans celle de Britannicus, il se rebelle contre ceux – les mêmes – qui voudraient que Néron fût représenté comme un honnête homme.

50Ce serait une vision bien mécaniste de la vie culturelle que de supposer qu’un groupe, et un seul, apprécie un auteur. La stratégie littéraire de Racine est une stratégie de multiple alliance. Parmi les galants, les destinataires supposés de Racine sont les galants les plus ouverts ; parmi les autres groupes, aussi.

51Revenons à la Carte de Tendre. On y est en Tendre, donc en amour positif. Les deux itinéraires de perdition ne sont pas absents, mais ils sont là pour indiquer que même l’amour positif n’est pas serein et sans danger. L’un, à l’Est, vers « Indifférence », est jalonné de lieux dits par des noms de sentiments qui signifient le manque de force des sentiments : « Inégalité », « Tiédeur », « Légèreté », « Oubli ». L’autre, vers l’Ouest, vers « Inimitié », inclut « Indiscrétion » et « Perfidie ». C’est-à-dire des comportements qui relèvent de l’amour de soi : se faire gloriole d’être objet d’attentions (Indiscrétion) et s’attacher plus à sa satisfaction qu’à celle d’autrui (Perfidie, qui signifie aussi manque de foi, trahison par intérêt, voire mensonge). La Carte de Tendre apparaît ainsi comme une mise en tableau des choix inéluctables entre l’amour d’autrui et l’amour de soi. Que l’on appelait aussi « Bienveillance » et « Concupiscence ». L’Estime est une bienveillance sans calcul ; elle est de l’ordre de la générosité. Elle peut manquer de force ; en ce cas elle suscite seulement l’oubli. La Reconnaissance est une attention portée à autrui en vue d’en obtenir un « bienfait en retour ». Elle inclut une part d’intérêt. On y montre qu’on donne beaucoup (« Petits Soins », puis « Grands Services », et l’on passe de là à « Obéissance », qui signifie « écouter l’autre plus que soi ») pour recevoir à son tour. On y montre donc qu’on est de bon vouloir (ou « bienveillance »), de sorte que le bien donné mérite du bien en échange. Ces trajets de la Carte de Tendre ne sont pas des cheminements mécaniques, puisqu’on peut s’y égarer. Ils exigent donc des « efforts » pour être accomplis : Bérénice le dit. Aussi des éléments relevant de l’une et l’autre logique peuvent-ils se mêler. Pyrrhus s’entête dans un discours qui réclame de la reconnaissance mais Andromaque, à un moment où elle parle à Céphise, sa confidente, déclare qu’elle croit, ou a quelques raisons de croire qu’elle « sait quel est Pyrrhus, violent mais sincère » (v. 1089). Et la sincérité est une qualité de la voie vers 1’« Estime ».

52L’interrogation sur la bienveillance et la concupiscence n’était pas l’apanage des galants. On la trouve dans nombre de traités de morale du temps, et pour ne citer que l’un qui était moderne : Descartes l’avait intégrée à son traité des Passions de l’âme. De sorte que des spectateurs qui n’étaient pas galants pouvaient reconnaître sous les mots des galants une problématique plus vaste. De même, les métaphores galantes n’étaient pas non plus l’apanage des seuls galants. Feux et flammes, cruels et cruelles, soins et perfidies, on l’a vu, étaient passés dans l’usage courant, et répertoriés au dictionnaire. Dans une société, il y a de multiples groupes, des « tribus », mais qui forment malgré tout un peuple dont le langage est tissé des zones communes de leurs sociolectes (y compris lorsque ces zones de rencontre sont conflictuelles). Et réciproquement, chaque « tribu » est un groupe à l’intérieur duquel il existe aussi des tensions, voire des conflits. La stratégie de multiple alliance13 que la configuration du champ littéraire en ce temps imposait se manifeste chez Racine par une démarche qui joue de ces zones de rencontre, et ce faisant, « construit » son auditoire en élaguant le groupe galant des plus radicaux de ses membres et en attirant les autres vers d’autres groupes (ou vers les autres, d’autres groupes). Notamment ceux des gens de bonne instruction moyenne, que l’on pouvait alors appeler « doctes » (c’est-à-dire instruits) : étymologies, amplifications, énumérations, synonymies sont autant de procédés qu’on exerçait dans les collèges, y compris ceux des jésuites, où l’on pratiquait l’écriture poétique, l’apprentissage par composition en vers latins. Peut-être vaut-il la peine de réfléchir sur cette conjonction entre un langage moderne à la pointe de la mode, le galant, et l’usage de procédés « doctes ». D’y réfléchir d’autant plus que nombre de galants étaient d’anciens élèves des jésuites.

53Ainsi, constater que pour une part, la poésie racinienne se rattache au langage galant impose d’opérer une double distinction : distinguer au sein de la langue le code galant, et voir qu’en usant de ce code, Racine privilégie l’usage qu’en ont les galants « ouverts » et se démarque des galants intransigeants. Ce qui donne matière à réflexion importante, car souvent la critique, du moins celle qui fonde ses jugements sur l’idée que la poésie réside dans l’« écart », suppose l’existence effective d’un langage commun . Or je crois qu’il y a ici l’occasion de voir que ce serait une erreur de considérer que la langue est commune sans conflits, que chacun en a le même usage, ou devrait l’avoir… Ce qui est illusion, généreuse peut-être, mais peut-être aussi hégémonique.

54Par ailleurs, la Carte de Tendre porte du sens aussi par ce qu’elle signifie dans ses silences, dans ce qu’elle ne dit pas. Elle présente un monde en quelque sorte épuré. Les contraintes qui régissaient les mariages et donc la sexualité (légitime) n’y sont pas figurées. Pas de parents, pas de familles, pas de pouvoirs, pas d’argent elle n’est pas un reflet de la réalité. Elle est représentation d’une fraction des problématiques. Elle est un prisme ; et la poésie racinienne qui en retravaille le langage est un deuxième prisme, un prisme au second degré14 .

55Disant cela, je ne prétends pas faire de Racine un poète galant. J’ai seulement souhaité établir qu’il y a dans son œuvre un travail sur le langage de la galanterie.

56Oui mais, est-ce volontaire, délibéré ? Qu’importe !

57Et est-ce tout ? Non. Parmi ses sources, il y a aussi Euripide, qui n’est pas galant, et Virgile, Sénèque ; il y a ailleurs Segrais, qui l’est, et l’ambassadeur à Constantinople, qui ne l’est pas ; etc. Le propos ici n’est pas d’« expliquer » le tout la poésie de Racine15. Aussi bien il s’agit d’une contribution dans un recueil collectif, d’une petite pierre dans une entreprise où chacun apporte la sienne. Ce n’est donc pas le tout, c’est un aspect, limité. Un échantillon, minime. Mais qui du moins aura, je l’espère, dessiné quelques propositions possiblement pertinentes sur les modalités de l’écriture poétique racinienne et ses enjeux. Quatre pour l’essentiel en ce qui concerne ses techniques d’écriture : la réactivation sémantique d’un lexique métaphorique d’usage courant, la systématisation, la construction du discours par amplification à partir de ce lexique, et le recours à l’énumération dans cette amplification (la paradigmatisation, pour le dire en termes plus techniques eux aussi). Et une proposition d’ordre historique (que je ne fais qu’indiquer ici, sans même tenter de la résumer, comme une problématique). À savoir que l’éthique et l’esthétique galante se soient développées dans des milieux en cours d’accès aux positions dirigeantes16, chez des parvenus pour qui les alliances matrimoniales étaient un enjeu particulièrement délicat, et qui du coup développent un art de plaire aux dames et en même temps le présentent comme désintéressé, que ces images qui disent le souhait d’être choisi et reçu pour ses mérites (« Reconnaissance ») et ses qualités (« Estime ») faute d’avoir la « qualité » (la naissance aristocratique), les titres et la fortune (on n’en a guère, ou alors ils sont de trop fraîche date pour n’être pas suspects). Ce n’est pas sans importance.

58Reste que pour le présent, l’essentiel est de voir certains procédés propres au travail du langage chez Racine, décelés à partir du constat qu’il y a dans ses pièces foule de termes galants et que leur usage est curieux : là réside un trait du poïen racinien. Mais l’analyse de ces procédés ne peut s’enfermer dans un en soi du langage. Il apparaît que les textes raciniens à la fois reprennent et dérangent les usages de la tribu. Elle conduit donc à interroger un langage collectif.

59À partir de là s’imposent des questions esthétiques, anthropologiques, théoriques.

60Esthétique : avec quels autres codes langagiers l’écriture de Racine joue-t-elle aussi, et comment ? Puissent les autres contributions apporter leurs pierres de propositions. Historique : quel statut des galants, de leurs jeux de représentations, dans la société de ce temps ? Anthropologique : la perception de ce langage en ce qu’il était (la conscience et le sentiment du code) est perdue pour le lecteur et le spectateur d’aujourd’hui, et pourtant ces œuvres touchent encore des lecteurs et des spectateurs. Ce qui impose de se demander quelle part du système de langage et de représentation ici envisagé est encore présente et active, sédimentée dans le système des représentations (les feux de l’amour font un succès qui dure).

61Ces questions historique et anthropologique (ou, pour la seconde, d’anthropologie historique) sont des questions adressées aux historiens, sociologues, philosophes. Ce qui introduit aux questions théoriques. La première que j'énoncerai, en forme de proposition, est que la littérature constitue un espace de représentations, donc que la poésie dit quelque chose. Mais de représentations possiblement problématiques la poésie peut re-peser les mots, et son étude peut donc faire surgir des interrogations adressées aux sciences de l’homme et de la société. Interrogations plus qu’explications : peut-on pas rêver d’un exercice qui serait l’« interrogation de texte », pleinement assumée sous ce nom ? C’est une deuxième proposition. La troisième est que la signification ne se fait pas dans la forme seule, et pas non plus dans le transfert direct à un référent aussi vague que général : « tous les hommes » ont-ils pu penser que qui leur refuse son amour est ingrat ? je ne sais ; mais je sais que tous n’ont pas pu dire qu’ils étaient « brûlé[s] de plus de feux qu[’ils] n’en allumaient ». La littérature est jeu de prismes, en premier lieu le prisme du langage, et son étude doit assumer cette propriété.

62Interrogations, représentations, problématiques, prismes : elle est par excellence objet de recherches ; et de recherches ouvertes, c’est-à-dire n’escomptant pas fixer un sens pour l’éternité. Objet, donc, d’interrogations à sans cesse renouveler. Ce qui appelle une toute dernière réflexion, déontologique. Pour quoi faire un Tricentenaire ? Si l’on ne cède pas à l’idéologie qui consiste à dire que c’est parce qu’un tel est grand et génial, et donc que qui l’admire participe de cette grandeur et ce génie (et que qui ne fait pas de même est disqualifié ?…), ni à l’argument du « c’est commode pour faire connaître le patrimoine » (façon de se dispenser de dire quel patrimoine doit être connu et pourquoi…), alors on peut considérer qu’une telle date est une occasion de faire le point, et de peut-être mettre à jour des interrogations, plutôt que d’asserter des certitudes. Interrogations, ici, de genre (où en sommes-nous avec la tragédie ?) et d’histoire culturelle (je viens d’essayer d’un donner un exemple).

63Mais au-delà, interrogations aussi sur le statut et les conceptions de la littérature par exemple, pourquoi si peu de place au Racine historien alors que c’était à cette époque la façon la plus prestigieuse d’être écrivain ? On retrouve ainsi les questions concernant le statut du poète rencontrées au début. On doit noter que Racine a obtenu son plus grand prestige social, de son temps, comme historiographe, qu’il a été largement considéré, dès le XVIIIe et surtout au XIXe siècles, comme un épistolier de premier plan17. Il y a donc eu des variations quant à son image et son statut d’écrivain Lui-même, devenu historiographe, a par moments minoré l’importance et la valeur qu’il déclarait attacher à son théâtre. La figure du « gentilhomme » (qui peut être historiographe ou épistolier) est ainsi venue concurrencer celle du « poète de théâtre », qui pouvait être l’objet de critiques sévères. Évidemment, aujourd’hui, la société démocratique attache moins de valeur à l’accès au statut de gentilhomme qu’à l’œuvre poétique et aux images et émotions esthétiques qu’elle offre, et – du moins on peut le souhaiter – aux interrogations qu’elle nourrit. C’est peut-être en cela que ce langage galant que Racine transforme parle encore aux lecteurs et spectateurs d’aujourd’hui non comme un code propre à un groupe, mais comme un héritage désormais incorporé dans la communauté de la culture. Ce serait là un rôle et statut de l’héritage littéraire. Et c’est peut-être en cela, aussi, que ce langage à la fois poétique et mimétique est particulièrement riche d’interrogations, et justifie une commémoration. Alors le statut de « classique » serait ce qui fait que telle œuvre ou tel auteur (ici, Racine) est une ouverture, une voie d’accès vers des questions plus larges.

Pour citer ce document

Quelques mots à propos de : Alain VIALA

Professeur à l’Université Paris III (Littérature) et à l’Université d’Oxford (French Studies). À publié notamment : Racine, Théâtre complet (en collaboration avec J. Morel, Garnier, 1980, rééd. 1995) ; Naissance de l’écrivain (Sociologie de la littérature à l’âge classique) (Éd. de Minuit, 1985) ; L’Esthétique galante (en coll., Toulouse, SLC, 1989) ; Racine. La stratégie du caméléon (Seghers, 1990) ; Le Théâtre en France (PUF, 1996). Le Dictionnaire du littéraire (co-dir.) (PUF, 2002). Lettre à

...